The Old Place

—¡Hoy sí te la clavaste, Kiko! —

Enrique Calaca llamaba desde Miami, era el socio gerencial de Central American Realty. El contenido del escritorio vaciado por su tocayo en Costa Rica, Enrique Navegante, estaba esparcido sobre su superficie, los archivos guardados, solo quedaban baratijas, clips, tachuelas y notas adhesivas vírgenes como vestigios de una oscura naturaleza anterior.—

—Cada uno crea su propia suerte, Quique. —

—Aún no estoy preparado para que te pensiones, Ki. —

—¿Sí? ¿Qué paca, Calasa? —

—Tengo a estos italianos. Es un trabajo en Belice; un complejo turístico de cinco mil estrellas en quinientas hectáreas de terreno privilegiado y remoto. Virgen. —

—Mis armas me las colgué, Quique. —

—Todavía no son las cinco, Huevón. Aún no te has jubilado, ¡faltan quince minutos! —

Navegante hizo una pausa. Al cabo de un rato, dijo: —¿Belice…? ¿En serio? —

—Te necesito de verdad, viejo amigo…—

***

San Pedro Sula tenía la tasa de homicidio más alta de todas las ciudades de Honduras, y Honduras tenía la tasa más alta de todos los países del mundo que no disputaban una guerra en proceso. Su escala en la ciudad más violenta del planeta fue de dos horas. Dieciséis años antes, mientras trabajaba en un proyecto hidroeléctrico, recibió la llamada de rescate en su móvil, con la voz de Diego sombría y débil por las interferencias de la línea, con Katia a su lado en el asiento trasero del vehículo de los secuestradores antes de que le arrebataran el teléfono. Las maras del bordo de San Pedro habían sobornado a los guardias de seguridad para que les dejaran salir del condominio patrocinado por Bechtel y los llevaran a uno de los barrios en la periferia de la ciudad. La empresa había pagado el rescate, pero él había sido el encargado de entregar el rescate, tal y como habían estipulado los secuestradores, y había acudido al lugar de la entrega esperando una lluvia de balas, que habría sido la forma menos deshonrosa de evitar que mataran a sus hijos por otro proyecto en otro lugar peligroso. La experiencia había precipitado un incómodo divorcio de Sarah y unos años difíciles para superarlo, pero Diego llevaba ya dos años con Exxon en su propia carrera y Katia estaba en su último año en el Conservatorio Peabody estudiando voz operático. Por su parte, Sarah se había vuelto a casar, sin aparente felicidad, con un expatriado al que por fin podía controlar, que engordaba en su jubilación a base de oporto y foie gras en Sedona, Arizona… así que las cosas sin duda podían haber sido peores. Enrique sonrió mientras veía un 727 rodar por la pista mojada bajo la lluvia hacia la pista de despegue, con las montañas circundantes brillando con manchas de sol que se asomaban a través de una falange de nubes de lluvia estacionales.

Podría haber hecho escala en San Salvador en lugar de Sula para volver a visitar el país por el que había pasado en carro en 1991, pasando por el paisaje entonces craterizado por los morteros, las paredes marcadas por las balas, acribillados los cristales de las torres urbanas. Pero eso habría añadido unas horas más a su viaje y le habría impedido revivir aquel viaje al bordo, los ojos vidriosos del gánster tatuado que se llevó el dinero, la aparición febril de sus hijos por una puerta destartalada, Diego corriendo a toda velocidad por la plaza hacia él con la mano de su hermana apretada entre las suyas, el Range Rover erizado de potencia de fuego detrás de él, chillidos en los waki-taki, la calle vacía de mendigos, chanceros y traficantes. Los comerciantes ambulantes se acurrucaban en la oscuridad detrás de las cortinas de acero tiradas a golpe a la acera mugrienta de su calle implacable.

Las bebidas seguían siendo gratis, al menos en Taca, y el auxiliar de vuelo de primera clase le sirvió un doble Stoli bien cargado en un vaso alto lleno de hielo y le entregó una lata de mezcla para bloody mary antes de que los pasajeros de clase turista pasaran a ocupar sus asientos. El viejo hígado había aguantado bien a lo largo de los años, y brindó por su salud con un largo y fuerte trago de la ardiente bebida. Todavía estaba en bastante buena forma para ser un veterano, a pesar de los lapsos de memoria por los demasiados golpes en la cabeza y la lucha de toda una vida con la rodilla que se había destrozado jugando al fútbol americano para Vanderbilt. Esta vez podría ceder ante su médico y operarse de la rodilla, arreglarla y renovarla por dentro, como regalo pensionario para poder enfrentarse a esas quebradas trucheras con un paso más duradero. Pero no estaba tan mal si no se esforzaba demasiado y, a sus sesenta y dos años, quizá fuera demasiado tarde para someterse a una nueva intervención quirúrgica.

Desde el suelo, el sureste de Guatemala era el sur de Colorado, grandes montañas con bosques siempre verdes, semiáridos, amplios valles con aguas cristalinas, altos árboles parecidos a álamos negros que bordeaban los ríos aguas arriba de donde terminaba Colorado y comenzaba Honduras, en la selva de las tierras bajas que se fundía con los manglares cerca de la Costa Miskitu. La ciudad de Guatemala se alzaba rápidamente, y él contemplaba su árida urbanidad extendida a lo largo de la cuenca. La ciudad, hogar de tanta gente—cinco millones—como toda la nación de Costa Rica, se extendía desde el pequeño cañón de hormigón de las torres del centro hasta las ricas terrazas onduladas y luego por las laderas de todas las montañas que la rodeaban. Canaletas profundamente incisas marcaban arroyos contaminados más allá de cualquier recuerdo de su estado natural por décadas de basura, aguas residuales y desechos peligrosos, y más recientemente por los restos putrefactos de los soldados rasos de este frente en expansión de las guerras de cárteles del hemisferio occidental.

El cielo occidental era naranja, el sol rosado mientras atravesaba una mezcla de neblina industrial y cenizas volcánicas del humeante Pacaya al noroeste. Había sumergido su bastón en lava al rojo vivo cerca de su cima hacía solo unos años, haciendo de Casanova con la hija de un cliente que tenía complejo de padre. Armado con puños de Viagra, había sabido manejar bastante bien las reglas básicas del Club Dos por Uno, y tal vez aún pudiera hacerlo seis años después, aunque su libido estaba decididamente en declive. Dejó que la luz salmón del atardecer iluminara su rostro durante la escala, mientras el tren con destino a Guatemala pasaba lentamente, y se tomó otro doble antes de que el tren de Belice volviera en la otra dirección.

Su rodilla se resintió al cruzar las piernas después del despegue. Comprar una rodillera estaba en la lista de tareas pendientes de ayer. Pero durante los últimos años, la lista de tareas pendientes era una acción para obligar el recordatorio, no un mero recurso para recordar, y en el deslizamiento de neuronas de la mediana edad en un mundo con Alzheimer, había quedado en el olvido. La vieja rodillera había quedado inservible tras el estudio hidrológico del río Pacuare, y había tirado sus restos destrozados después de lo que se suponía que iba a ser su último trabajo. Comprar una nueva mañana sería una molestia, y nada menos que en la ciudad de Belice. El vodka y la última banda de encaje carmesí que se desvanecía detrás de él se disputaban el derecho a presumir de su buen humor, y él se extruyó fuera del fuselaje para elevarse en proyección astral sobre la vasta meseta de caliza de Petén que se extendía bajo él en una vasta historia no registrada. A través de sus ojos cerrados, los súbditos de Tikal caminaban y trabajaban la tierra debajo, mientras la Edad Clásica se estrellaba contra una ola de sequías, hambrunas y pestilencias en ciclos decenales. Los sacrificios ceremoniales resultaban insuficientes para disuadir a los dioses enfadados, a pesar de la eficacia de la nobleza para mantener la sangre fluyendo sobre las calizas sacristías. Las guerras y las intrigas estaban llevando a la caída de un vasto imperio a una fea rutina de penurias y crueldad, y las inestables lealtades de las ciudades-estado se desmoronaban a diestro y siniestro a medida que la abundancia de la tierra se deterioraba. Los viejos amigos ahora venían por tu corazón, los viejos enemigos por tu cabeza. Primero los campesinos, que huían al desierto o morían, luego los comerciantes y la clase servil, conmocionados por su caída en desgracia y marchitándose por el hambre y la pestilencia, inexpertos en la banalidad de la mera supervivencia. Por último, la marcha de la muerte alcanza a los propios sacerdotes y gobernantes para arrancarlos de las imponentes pirámides y arrojarlos en una masa de huesos rotos y carne desgarrada sobre el suelo de la selva y sus gusanos hambrientos, que silenciosamente restaurarían el paisaje a un orden original y superior de bosque y naturaleza salvaje, despojado de la presencia destructiva de los humanos. Cuando la actitud del avión cambió para anunciar su descenso antes de que lo hiciera la voz del piloto, se proyectó a través de la oscuridad sobre San Gabriel, la única ciudad del continente de Belice que había considerado con especial favor, con su enclave menonita que cultivaba la tierra fértil, su Río Roaring que se precipitaba a través de rápidos llenos de rocas, el olor a curry y carne seca que flotaba somnoliento desde las cabañas pintadas de colores vivos en el lado criollo de la ciudad. A medida que pasaban los minutos y la aeronave descendía, volvió a su asiento y miró por la ventana la extensión de oscuridad salpicada de luces, y evocó en su mente el matorral devastado por el huracán, con sus kilómetros y kilómetros de zarzas y barro bajo los pies, sus serpientes y caimanes al acecho, y sus aves zancudas depredadoras que cazaban ranas y peces. La paciente severidad de los cuellos enroscados de las garzas, articulados antes del golpe cegador de sus picos tan largos y certeros, no dejaba lugar a dudas en la imaginación de nadie sobre su descendencia directa de los dinosaurios.

La cola para pasar por aduanas e inmigración, la apariencia de clientelismo y prejuicios en un universo beliceño desordenado, la suciedad en la pared y las manchas de saliva en las baldosas grises del suelo, todos confluyeron para dejar a Enrique Navegante sobrio mientras caminaba con sus Dockers por la pista de aterrizaje de mal gusto para entrar en la mugrienta aduana. La funcionaria encargada era una joven obesa, que levantó la vista de su pasaporte para mirar con el ceño fruncido al abuelo. Él se relajó, sonrió y se puso tonto. Era un viejo juego. Lo había dominado antes de que ella fuera un cálido destello entre los muslos de su madre.

—¿Cuáles negocios tiene usted en Belice, Señor Navegante? —

Él siguió sonriendo. Su acento era cantarín, con un toque británico, preciso y nítido. Él ocultó su propio acento sureño USA y lo disfrazó con un acento insípido del medio oeste, Nebraska, Kansas, algo así imaginaba.

—Buceo— sonrío aún más. —Nunca he penetrado el Blue Hole. Quizás un poco de pesca de sábalo y róbalo, tal vez ir a los bancos de arena de la plataforma y agitar un poco al macabí. Visitar las ruinas. Ya sabes— sonrió. —Lo de siempre. —

Ella puso los ojos en blanco, pero dejó que la gravedad bajara su carnosa mano para accionar el sello, lo suficiente como para apenas manchar la página con tinta. Escribió: 30 días.

—Bienvenido a Belice, señor Navegante. —

Marvin López era un mestizo de unos cuarenta años con una amplia sonrisa, peluquín y una barriga bien cuidada. Llevaba un bigote de manillar y estaba flanqueado por dos matones con la cabeza rapada que vestían chaquetas deportivas holgadas de las que asomaban destellos de acero. La limusina estaba blindada por fuera y fría por dentro, y el sudor de su frente se evaporó rápidamente. El asiento era de cuero y los pistoleros se sentaron delante, con la ventanilla bajada. Navegante rechazó la oferta de un cóctel cuando el Bentley se incorporó al tráfico, y el señor López chasqueó la lengua, claramente decepcionado.

—Richard— admitió López mientras reducían la velocidad en medio de una mezcla de conos de tráfico, convergiendo hacia una superficie irregular y lejana de una carretera de dos carriles con una línea central blanca desteñida, y, bueno, ausente.

—La industria de los huracanes hizo un buen negocio con nosotros en 2010. —

—Sin embargo, tengo entendido que fueron pocos los que murieron— respondió Navegante.

—Oficialmente— resopló López. —Extraoficialmente, ¿quién sabe? Fue un impacto directo, y la clase baja es reacia a evacuar la choza por temor a perderla. Belmopán subestima las cifras, naturalmente, para mimar al sector turístico. ¿Seguro que no quiere un cóctel, señor Navegante? —

Kiko vio que el rostro de su anfitrión se contorsionaba en una súplica.

—Le aseguro que el hielo está limpio. —

—Ya que insistes—el coche se detuvo en un atasco y el aire acondicionado echaba vapor blanco por las rejillas de ventilación—tomaré lo mismo que vos.

— El Señor López esbozó una sonrisa que casi hizo estallar los laterales reforzados del vehículo y se ocupó de preparar dos Yin Fiz con ginebra de endrinas. Le ofreció una rodaja de limón mesino, protegiendo la esterilidad de la operación con una monogramada servilleta de cóctel sujeta entre los dedos, y Kiko exprimió la suya. Era de color marrón rubí la confección y deliciosa, y mientras salían lentamente de la oscuridad de los manglares y se adentraban en las afueras grisáceas de la ciudad, admitió que podría dejarse convencer para tomar un segundo, una confesión que fue recibida con grave alegría por su ahora locuaz anfitrión.

***

Katia estaba en línea, y él navegó por la ola mental de los años, comenzando con su apretada y cursi aparición en un tocador tanzano, entre una Sara sudorosa, jadeante y con los ojos muy abiertos, y una severa comadrona Shambaa, una cabeza más alta que él, que acariciaba la frente y el perineo de su esposa con igual fervor. Pasó al reinado del terror de su hija pequeña, mientras Zimbabue se acercaba a Mugabe y los acordes celestiales irrumpían por primera vez de forma quimérica a través de sus gritos de alegría al acechar iguanas y asaltar a los babuinos ladrones del patio, hasta la escuela primaria y los tutús rosa y blanco de Lausana y sus tirachinas marimacho de Coeur D’Alene y el orgulloso levantamiento del chóquer muerto que había horneado lentamente con romero y vino y comido con ella a solas con agua mineral fría para simular champán, mientras Diego y Sarita comían macarrones con queso y sobras, no obstante su noche de vida y muerte en Sula, después la noche del baile de graduación en la Lincoln School de San José y su cita con los ojos muy abiertos, con su esmoquin lavanda y su ramillete de orquídeas, las llaves del BMW de su padre temblando en sus manos, hasta la cita del año pasado en Manhattan en el Restaurante Elaine’s, donde su niña se había convertido en una mujer completa, una debutante de veintidós años tan físicamente exuberante como nunca volvería a estar, hasta esta noche, toda ella encapsulada de forma imposible en una pequeña imagen de Skype en la pantalla de un ordenador con un punto naranja a su lado para indicar que ella también estaba conectada. Abrazó su integridad, con arias revoloteando a su alrededor en la habitación, y la dejó marchar a su mundo de príncipes y unicornios sin retrasarla con un saludo y la obligación implícita de sacar el tiempo para contestar, y ya, el servicio de habitaciones llamó a la puerta con su comida. Invitó a entrar al joven formal, imposiblemente negro dentro de su deslumbrante uniforme blanco, y tomó un sorbo contemplativo de Chablis y encontró su cabeza girando hacia el balcón y la caótica noche que se agitaba afuera, mientras las personalidades de la televisión CNN extruían sus vastos egos en el agradable espacio que lo envolvía.

***

El objetivo eran dos propiedades que compartían una frontera a lo largo del Río Monkey, en las tierras altas de la Cordillera Maya. Su proyecto, por supuesto, no era crear un albergue ecológico normal, sino un complejo turístico de aventura de primera categoría con comodidades a la altura de las mejores de Mónaco, pero fusionadas con el entorno autóctono, donde los viajeros adinerados pudieran retirarse a una meca medioambiental con quetzales y jaguares compitiendo por sus miradas hastiadas, donde las antigüedades mayas aún por descubrir pudieran avivar las pasiones místicas de las aburridas matronas de pelo azul, donde los arrecifes cercanos, cenotes y selva primitiva ofrecerían a sus hijos adultos las distracciones necesarias de las ruletas y los Ferrari para avivar el fuego de aquellos cuya imaginación se había convertido en una mercancía real. Belice ofrecía una mezcla única de seguridad y salvajismo que permitía que el peligro imaginario y el exceso discreto se mezclaran en un todo singular, todo ello protegido por una permisividad institucional que permitiría a los huéspedes de su estrato objetivo trascender durante la semana de su estancia la opresiva banalidad del privilegio. El grupo inversor había descartado Costa Rica por ser demasiado convencional, se había mantenido alejado de Colombia por ser demasiado peligrosa y había rechazado México por ser demasiado llamativa. Panamá era demasiado seria, Brasil demasiado vasto y permeable, Venezuela demasiado volátil, Guatemala demasiado violenta, Ecuador demasiado socialista y Asia demasiado ajena culturalmente para su mercado objetivo. Belice encajaba perfectamente en la imposible matriz de sus curiosos criterios, y el objetivo de Navegante era la principal opción del grupo entre tres alternativas seleccionadas tras un exhaustivo trabajo de campo realizado por hambrientos exploradores enviados por el grupo inversor.

—Tu misión es demostrárnoslo. — Marcello Tagliani estaba de espaldas a Navegante, con las manos entrelazadas a la espalda, y contemplaba el mar a través de las puertas del balcón. Era un hombre bronceado, esbelto y apuesto, de unos cuarenta y cinco años, con el pelo engominado y vestido con ropa informal de diseño milanés. Era educado y de voz suave, pero lo suficientemente severo para esta primera reunión. Se apartó de Navegante para mirar hacia su tierra natal y poder describir el objetivo adecuadamente al contratista. —Necesitamos al menos 100 kilovatios, idealmente a una distancia razonable de un terreno de proporciones míticas, con magníficas vistas, bosques antiguos, cascadas, algo que lo haga especial. —

—¿Hay alguna ruina en las propiedades? —

—Es curioso que lo preguntes, sí, supuestamente, no se ha excavado nada. El corredor comparte poco al respecto, lo que nos lleva a pensar que son menores y no tienen gran valor para nuestro proyecto. Pero puedes estar seguro de que lo aprovecharemos en nuestro mercadeo. El puente hacia una civilización perdida…el pasado hecho presente…sexo y violencia…toda esa paja.—

—¿Qué es lo que no me estás contando? —

—Hay un pequeño inconveniente. Las familias Bonair y Carranza no se llevan bien, por lo que hay algunos obstáculos en el eventual acuerdo, lo cual no te concierne, pero también, francamente, complica la logística de tu misión. —

—Vecinos que no se llevan?—observó Navegante.

—Nuestro objetivo está a lo largo del río, por supuesto, donde se colindan las dos fincas, así que verás cuál es la mejor manera de manejar las personalidades para llegar a donde más necesitas sondear. —

—Estoy seguro de que, si el dinero es el adecuado, todos ellos se acomodarán. —

—Nosotros también somos optimistas. —

***

Hizo valer su autoridad dentro de la cabina del helicóptero y pidió al piloto que regresara para presentar un plan de vuelo revisado.

—¿Quiere cambie perro negro por mono, tío? —

—Eh— Kiko miró a través de sus gafas de aviador y sonrió. —Algo así. —

Siguieron la costa hacia el sur a aproximadamente una milla de tierra y cruzaron la línea de costa al norte de una ciudad azotada por los elementos.

—Gales Point— gritó el capitán a través de los auriculares. —Golpeado super fuerte por Richard, Mon. —

Diez minutos más tarde cruzaron una carretera asfaltada. —South Highway— señaló el piloto. En otros diez minutos pasaron por la cabecera de un riachuelo que desembocaba en un valle que se extendía hacia el noreste.

—Branch Raspacula— señaló Navegante.

—Tu estudiaste esto bien de ante— gritó el capitán Marvin por los auriculares.

—Desagua hacia el norte, a unas 20 millas río abajo, en el Río Roaring, en San Gabriel, donde desemboca en el Belice.

—¿Ve esa cresta, capitán? —

Navegante señaló con el brazo hacia el suroeste. Llévenos allí; sigamos la cresta el resto del camino y bajemos un poco; me gustaría oler las rosas. —

Navegante tomó fotos y dividió su atención entre su GPS, la línea divisoria de la cordillera Maya, las cuencas hidrográficas que drenaban hacia el este y los instrumentos de la consola del helicóptero, donde se indicaba el destino de Bonair. Cuando distinguió el rastro del Río Monkey, giró los dedos en el aire y el capitán Marvin dio dos vueltas alrededor de la zona de manantiales del río, cerca de la divisoria. Señaló una estrecha y poco profunda cresta en el lado de Bonair del río, donde esperaba que se encontrara el Nirvana de sus italianos, si es que estaba en algún lugar. El río se beneficiaba de la confluencia de afluentes, con un caudal abundante. —Ahí— señaló, —míralo más de cerca, por favor. —

Una serie de rápidos fluían a través de rocas en un modesto desfiladero con un caudal que parecía ser de entre 0.25 y 0.50 metros cúbicos por segundo y quizás un desnivel total de 35 metros. La orilla norte se elevaba hasta la misma cresta Nirvana, que se ensanchaba hasta formar una meseta con una suave pendiente, cubierta de caoba antigua, pero de aspecto llano, sin duda apta para la construcción. Se desviaron hacia su ladera norte, donde la vegetación primaria daba paso a una secundaria avanzada con lo que parecían ser unos buenos treinta años o más. Más allá, los campos de arroz de color verde esmeralda se extendían hacia el norte y el este en una vasta llanura hasta donde alcanzaba la vista. El lado sur era una zona ribereña de vegetación secundaria más joven, tal vez con quince o veinte años de recuperación, suficiente bosque para la gente de la ciudad, y más allá se extendían las onduladas tierras de pastoreo de la operación ganadera de los Carranza. Río abajo, el bosque secundario se raleaba y la terraza fluvial del lado de Bonair alternaba con bosquecillos y prados moteados que daban paso a una llanura, mientras que el lado de Carranza era muy diferente, con las onduladas estribaciones de la Fila Maya. Sonrió al piloto y movió el dedo hacia adelante para no cortar hacia su destino todavía, sino seguir el río para abajo. Una bandada de garzas se alzó en el aire y el rebaño de ganado Brahma levantó la vista para observar el inusual paso del helicóptero. Un toque rosado en las aves zancudas justo antes de llegar a la carretera delató que se trataba de espátulas rosadas, y Kiko se preguntó si el robalo había llegado tan lejos tierra adentro, permitiéndose imaginar cómo lanzaría un señuelo en las pozas donde el río se suavizaba río abajo. Navegante movió el dedo hacia la derecha en un círculo para simular un bucle alrededor del rancho Carranza, y siguieron la carretera durante un rato y luego se desviaron hacia el norte a través de ondulantes pastizales que daban paso a bosques y montañas más adelante. Guio al pájaro por la superficie accidentada cerca de donde dejaron la pista de asfalto para hacerse una idea de una calle de acceso en una bonita sección del rancho como alternativa a la mejora del acceso existente a la Casona Carranza en el feo extremo sur de su propiedad. Imaginó un puente sobre el Monkey por encima de los rápidos, o quizás un tranvía, tal vez incluso directamente sobre las cataratas para estimular la imaginación de la gente guapa. Sí, a sus jefes, fueran quienes fueran, les gustaría la idea de un tranvía. Cuando recuperaron la zona de manantiales en la cabecera de las quebraditas de la parte alta de Finca Carranza, le indicó al piloto que girara ampliamente y siguiera el límite norte de la granja Bonair hasta llegar al sitio de la casa siguiendo la ruta de vuelo trazada originalmente. Dieron una vuelta y aterrizaron en un césped que separaba una mansión de madera de dos pisos, estilo plantación, de un enorme galerón, con maquinaria agrícola esparcida en el patio exterior y las puertas abiertas. Un impecable Range Rover último modelo y una Toyota Hilux doble cabina de los años noventa, salpicada de barro, estaban aparcados uno al lado del otro en la entrada. Los sirvientes salieron por la puerta principal y se protegieron los ojos del sol, y las mujeres se sujetaron los vestidos contra los muslos para presenciar el aterrizaje del póptero.

***

El plantador Helmsworth Bonair evaluó generosamente a su invitado, tomando ambas manos entre las suyas. Navegante había tomado limonada, se había instalado en su habitación para pasar la noche, se había duchado y ahora se maravillaba de cómo el ruidoso aire acondicionado lograba enfriar tan bien la ungida biblioteca. El señor Bonair le invitó a sentarse en un sillón mullido y permaneció de pie ante su escritorio de caoba, hecho a mano, al alcance de una barra con ruedas colocada para la ocasión.

—Con la mitad del día ya transcurrida— anunció el caudillo blanco con un ligero acento de Windsor, —lo único civilizado que nos queda, me atrevo a decir, es beber. —

Se rio entre dientes y enfrió la coctelera con unos cubos de hielo manipulados por pinzas de plata deslustradas y abolló la botella de Bombay. Desenroscó el tapón del vermú y lo mantuvo sobre el frasco durante un segundo ante de volver a enroscarlo. —Espero que no te guste sucio— sonrió, —o tendré que buscar una coctelera de más. —

—Siempre soy indulgente en la primera ronda. —

—Tengo aceitunas, si quieres; yo prefiero cebollitas. —

Navegante asintió con una sonrisa, examinemos esas cebollitas.

Una sirvienta llamó a la puerta y entró con una bandeja de canapés, y Bonair le dio las gracias y la elogió en criollo. Ella mostró sus brillantes dientes blancos en una amplia sonrisa, miró a cada uno de los hombres por turno y se retiró con una rápida serie de reverencias.

—Buñuelos de cambute; muy sabrosos. — Bonair señaló el plato y se levantó para sacar unos puros de un humidor y entretenerse con un cortador. —La comida tiende a interferir con mi copa de la tarde— se excusó de la comida masticable —pero, por supuesto, sírvase usted. —

Navegante se comió dos, arrastrados por una salsa picante de naranja de origen inescrutable. Se apartó de la comida y saboreó el gusto de la ginebra fría en su exhalación, cogió el Pártagas y tiró de la llama del fósforo que se extendía entre los huesudos dedos de su anfitrión para que ardiera lo suficiente como para permitir que este se recostara contra la parte delantera del escritorio y llenara la habitación con el humo exhalado para poder hablar ahora sin mayores precursores.

—Señor Navegante, estoy reconsiderando todo este asunto —comenzó, con sus ojos azul pálidos fijos bajo unas cejas blancas y largas.

—Estoy seguro de que ya sabe que mis vecinos y yo no estamos precisamente de acuerdo. —

—Señor Bonair, soy consultor de ingeniería y no tengo ningún interés en que venda o no esta finca. Estoy aquí estrictamente por motivos técnicos. —

—Verá, señor Navegante— Bonair ignoró la intromisión, —soy descendiente Bayman y, a pesar de lo que la clase arraigada, los agresivos chinos, los criollos hambrientos y, cada vez más, la descarada clase inversora turística extranjera quieren hacer creer a los crédulos, yo, Helmsworth Bonair, soy Belice. Las manchas en mi linaje no hablan tanto de indiscreciones históricas como de la ineludible virilidad de mis antepasados, que convirtieron este desierto en una especie de sociedad, por muy tosca que pueda parecer a los no iniciados. —

—Tiene usted una bonita finca, señor Bonair. —

—Por favor. Mis amigos me llaman Jelmi. —

—A veces respondo al nombre de Kiko. —

—Bueno, señor Kiko, esta tierra es mi sangre, y mi sangre es esta tierra. Pero el mundo está cambiando, mi nuevo amigo. —

Se levantó para servir más ginebra y repetir la charada del vermú.

—Y mis hijos y nietos están más interesados en sus iPads y Facebook que en ganarse la vida con la tierra, y por supuesto esto me preocupa en mi avanzada edad. — Le entregó la bebida a su invitado.

—Entre nosotros, francamente, no tengo ni un solo heredero que sea realmente digno de la finca, señor Kiko. No digo esto para menospreciar las cualidades de mi descendencia, Dios sabe que los quiero, pero hemos pasado por una especie de cambio en el tiempo y ninguno de mis hijos, ni los maridos de mis hijas, tiene la determinación necesaria para llevarlo a cabo. No es una crítica ni una falta de carácter, solo una consecuencia implacable de un mundo en constante cambio. Aun así, puedo conservar la granja y dejar que Campos, mi administrador y que mañana será tu guía, dirija este lugar y publique los beneficios. Y puedo vincular las propiedades a un fideicomiso que mantenga a mis herederos con menudillo para los bolsillos, quizás durante un par de generaciones más…quizás. Al mismo tiempo, hay algo que decir a favor de una ruptura limpia. ¿Qué mejor albatros para guindar del cuello del Bayman que las obligaciones materiales imaginarias hacia el fruto de sus lomos? Ahora estoy aquí, en este mundo, y puedo actuar. En el otro mundo, el que se encuentra más allá del gran misterio que se me avecina, es probable que resulte más difícil intervenir, por lo menos hacerlo de manera eficaz. —

—¿Le importa? — Navegante señaló el vermú, sirvió una pequeña cantidad en su copa y echó un par de cubitos de hielo con las pinzas deslustradas.

—Eso es una temeridad, jovencito— resopló el plantador, riéndose entre dientes —y nada menos que aquí, en mi propio despacho. —

—Quizás no sea yo más que una caoba que queda en un lugar remoto donde las sierras nunca han llegado, anhelando día tras día el sol diario y la lluvia nocturna, sobreviviendo en el tiempo que me queda. Verá, señor Kiko— dijo volviendo a mirar con seriedad a su invitado con acento de americano.

—Yo sé que las sierras vendrán por mí. —

—¡Eso sí que es un Martini, señor! —

—A cada uno su veneno, mi nuevo amigo. —

—Hablando de viejas caobas, don Jelmi, ¿puedo hacerte una pregunta estúpida? —

El Bayman dejó que su mirada suave se convirtiera en una fija. Le caia bien este hombre, pero percibía en él un olorcito rancio, como de la muerte. No se doblegaba ante su destino de retirarse tranquilamente a St. Georges, con los bisnietos saltando en sus rodillas durante el día, el bridge y la ginebra por la noche, visitas quincenales a una cortesana de confianza mientras su esposa se ocupaba del personal y se preocupaba por los jardines y la hora del té, la decadencia y la opulencia. —Me gusta tu estilo, señor Kiko—dijo mientras encendía su cigarro cubano. —Pregúnteme lo que quiera. —

—¿Por qué su gente no taló la caoba de su propiedad? —

—Nuestra fortuna se forjó con la caoba. —

—Pero no talaron toda la propiedad. ¿Por qué no? —

Se produjo un silencio entre ellos, y el rostro del anciano se tensó, volvió a dar una calada a su cigarro y tomó un trago, lo que, tras un largo silencio, le relajó un poco.

—¿Te refieres al sector de las tierras altas? ¿Junto al Monkey? Me fijé en que lo sobrevolaste al llegar. —

—Sí, señor. El sector de las tierras altas. Junto al Monkey. —

Tomó otro trago y otra calada. —Nunca llegué a hacerlo, supongo— respondió por fin, —algo que dejar para los que vienen detrás. Tome otro buñuelo, señor Navegante— sonrió grandilocuentemente, —antes de que la grasa se solidifique. —

***

Navegante desglosó el itinerario y sonrió a Tonio Campos, el afable administrador de la finca que había sido reclutado para hacer de guardaespaldas ese día. Dos peones sujetaban los cuatro caballos mientras los dos protagonistas ponían las cosas en claro.

—La plantación es de interés secundario para mis clientes— dijo Kiko con tono persuasivo. —Lo que realmente nos interesa es la ribera del río, especialmente al oeste, en el sector de las tierras altas. —

—Bueno— dijo Campos, eligiendo cuidadosamente sus palabras y acariciándose la barbilla con los dedos, —la zona fronteriza del lugar añejo, el sector de las tierras altas, es demasiado accidentada para los caballos. Pero podemos bordear el bosque para que puedan ver bien la frontera y llegar hasta el río, seguirlo y volver por los campos por la tarde. —

—No me importa caminar. ¿Por qué no hacemos lo que dices, que uno de tus hombres lleve los caballos alrededor de la base de la colina? Tú, yo y el otro de tus hombres podemos subir y cruzar la meseta de la cordillera donde se encuentra ese bosque antiguo, bajar hasta el río cerca del límite y caminar río abajo para encontrarnos con los caballos, por ahí de mediodía. —

—Oh, señor Navegante, es una caminata muy larga y difícil. Y peligrosa. —

Navegante sacó su mapa. —Hay menos de una milla a través de la cresta— señaló, —y no más de dos millas río abajo. No debería ser tan difícil. —

—Bueno— dijo el hombre corpulento ladeando la cabeza. —Es más difícil de lo que cree. Además, si hacemos todo eso, difícilmente podremos llevarlo al punto de entrega a tiempo, ¿no? —

—¿Por qué no? Solo son cuatro millas más y vamos a caballo y tenemos hasta las cinco de la tarde, todo el día. Hay tiempo de sobra. Las distancias son pocas. —

—Oh, pero usted no entiende el bosque, señor Navegante, no este bosque. —

Así que bordearon las tierras altas a caballo y siguieron un sendero que discurría por el borde de la antigua carretera secundaria a su derecha, con prados que daban paso a campos cultivados a su izquierda. Se pegaron a la ruptura de la pendiente en el borde de la elevación, y Navegante miró hacia arriba a su derecha mientras Campos seguía señalando características a su izquierda. Desmontaron para almorzar a orillas del Río Monkey. Navegante calculó que el caudal era de al menos 0,4 m3 por segundo, pero la caída que necesitaba documentar estaba río arriba. Marcó un punto en el Garmin y tomó fotos con su teléfono. Río abajo, el terreno se suavizaba y el río serpenteaba perezosamente hacia las llanuras costeras.

—¿Por qué no quieres ir allí arriba? — preguntó Navegante señalando con el pulgar hacia las tierras altas mientras volvían a montar, pero al sentido contrario.

—¿El lugar añejo? Ya nadie va allí. Tiene… recuerdos. —

—¿Qué quieres decir con que tiene recuerdos? —

Campos buscó la respuesta adecuada. Era un hombre serio, poco acostumbrado a disimular, y eligió cuidadosamente sus palabras.

—No sé si es cierto en todas partes, pero sospecho que debe serlo, que hay lugares donde ocurrieron cosas que dejaron una huella que altera para siempre el paisaje. El Lugar Añejo es uno de esos lugares. —

—¿Quieres decir que… está embrujado? —

—Oh, claro que no— respondió el capataz con un gruñido. —Pero aun así…—

Al no encontrar más palabras, Navegante le animó a continuar. —Aun así… ¿qué? —

—Bueno, hasta ahora se ha resistido a ser talado— explicó Campos.

—¿Quiere decir que la gente se ha resistido a que se talara? — preguntó Navegante. —¿Los ecologistas, los Carranza u otros vecinos? —

Campo lo miró con severidad. —Ningún hombre se ha resistido a su tala. Es el bosque mismo el que se resiste. Quizás esté embrujado— dijo, volviéndose para sonreír con aire ausente y soltando las pollitas sobre el grano esparcido. —Esa sería quizás la explicación más fácil. Se podría decir que se ha enfrentado a los leñadores muchas veces y siempre ha logrado imponerse, y ahí sigue en pie hasta el día de hoy, sin talar y primitivo. — Se estremeció, y cuando Navegante se volvió para mirar, Campos se persignó rápidamente.

***

—Así que es como lo de Hatfield y McCoy— concluyó Navegante refiriéndose a los tres hermanos que lo recibieron en la hacienda Carranza tras su entrega entre los contingentes de Bonair y Carranza, mutuamente recelosos, en el bar Aguas Prietas, entre medio de las dos partidas.

—Más bien Romeo y Julieta— respondió el hermano menor, Mario, un hombre elegante, de sonrisa fácil y ojos inteligentes.

—Al diablo con tu Romeo y Julieta— respondió el hermano mediano, corpulento, sin afeitar y adusto, mirando con ira a su hermano menor. —¡No seas morboso! —

—El pequeño Mario es un romántico empedernido— le dijo al invitado señalando con el pulgar al pequeño, —un poeta, si te lo puedes imaginar. —

—Julio es el estoico de la familia— replicó Mario.

—¡Basta ya de tonteras! —Sancho le pegó un golpe a la mesa. El hermano mayor, un hombre de unos cuarenta y tantos años, era claramente el gallo del canto final.

—Vea, Señores— suspiró Navegante. —No me importa si su madre sea la hermana de Helmsworth, la Madre Teresa o la Reina de Saba; no es asunto mío. Ustedes me ayudan en lograr hacer mi trabajo y yo les ayudo a vender esta finca. Si eso es lo que quieren hacer. —

—En realidad no queremos vender— anunció Mario.

—Nosotros sí queremos vender— aclaró Julio.

—Pero queremos cuatro millones y medio— dijo Sancho. —Tres simplemente ya no nos vale. —

—Veré qué puedo hacer— respondió Navegante sin entusiasmo. —Pero tienes que llevarme al Sitio Viejo. —

Los hermanos se miraron entre sí y luego bajaron la vista hacia la mesa. Sancho dio unos golpecitos con los dedos sobre la superficie. Julio rascó la cabeza de una cerilla con la uña del pulgar y encendió un cigarrillo. Mario se inclinó hacia delante, se apoyó la barbilla en los pulgares y sonrió.

—Ahora sí que estamos hablando— dijo el hermano menor.

—¿Qué sabes del Lugar Añejo?— desafió Julio.

—El Anciano Lugar es la tierra de Bonair— declamó Sancho. —ELLOS te llevarán allí. —

—No, no lo harán— sonrió Mario, bajo la mirada fulminante de sus hermanos. —Nuestro Sr. Navegante no se dejará engañar tan fácilmente. ¡Él sabe más que eso! —

—Si no puedo visitar el Lugar Añejo— dijo Navegante, —no puedo recomendar este trato a mis clientes. —

—Taikbun lo llevará— se atrevió a decir Julio.

—Quizás después de consultarlo con los oráculos— respondió Mario. —Derramar la sangre de uno o dos pollos sobre sus runas…—

—Mario, basta ya de insolencia— espetó Sancho.

—Señor Navegante— Sancho se volvió hacia Kiko. —Le llevaré por toda nuestra propiedad, le mostraré todo lo que necesita ver. Le abriremos nuestros libros. —

—Ambos juegos— se atrevió a añadir Julio, servicial.

—Pero no puedo entrar en la propiedad de Bonair— protestó Sancho. —¿Por qué le interesa tanto ese sector de la finca? —

—Mis clientes no quieren criar ganado— respondió Navegante. —Y tampoco les entusiasma cultivar arroz. Personalmente, creo que su finca es un lugar estupendo. Pero mis clientes quieren construir un complejo turístico, como usted sabe, y el lugar adecuado para ese complejo es la terraza boscosa que ustedes llaman el Lugar Añejo. —

Tras el silencio que merecía la inteligencia, los hermanos se miraron y mediante sonrisas comenzaron a reírse. La alegría se convirtió en un coro de carcajadas.

—Vean, caballeros —Navegante los miró a todos—. Quédense con su bendito Taikbun, sus runas, sus oráculos y su sangre de gallina. —

Sacó el mapa de la propiedad de su mochila y lo puso sobre la mesa.

—Llévenme AQUÍ mañana —les dijo, su dedo clavando el límite noroeste de su propiedad, en las cabeceras de las primeras cuencas. —Allí me dejan y cruzaré el río por mi cuenta y llegaré al lugar añejo y volver cuesta abajo hasta darme con los arrozales de los Bonair. Viajaremos a lo largo del límite sur de la propiedad y subiremos por esta cresta— señaló en el mapa —para llegar aquí. Pasado mañana, me buscan de nuevo en Aguas Prietas como hoy, solo que a las nueve de la mañana. Envía tus señales de humo, o como sea que pases mensajes a los Bonair, para avisarles. Dejaré mi gran mochila contigo y viajaré solo con herramientas de campo. Tengan listos los caballos, un guía y quienquiera que sea necesario pasado mañana, aquí —señaló el límite sureste, donde era posible tomar el camino alternativo que atravesaba el terreno accidentado—, y seguiremos el terreno río arriba hasta aquí —señaló el mapa muy cerca del río Monkey, en las llanuras que delimitaban sus principales pastizales—, y cruzaremos los pastizales de vuelta a la casa, aquí, y llamaré al helicóptero y mi trabajo habrá terminado. ¿Les parece bien?

Los hermanos se miraron entre sí y a su invitado, lo meditaron y llegaron a un acuerdo tácito. —Saquen el licor, carnales— anunció Sancho, extendiendo su mano carnosa sobre la mesa para estrechar la de Navegante en un apretón perfecto. —¡Trato hecho! —

—¿Dónde están esas bailarinas? — quiso saber Mario. Su apretón de manos era frío y firme, sus palmas suaves y elegantes.

—¿Qué tal unas costillas de cabrito para cenar? — gruñó Julio. Su apretón de manos era como un temblor, sus palmas violentamente callosas. Navegante contuvo el gesto de dolor que le provocó. —¡Me muero de hambre! —

***

Al mediodía había sudado el alcohol de la noche anterior y se había despejado la jupa. El comienzo fue suave y fácil a lo largo de los márgenes y pastos del sur, entrando y saliendo de los bosques, con Julio mostrándole la configuración del terreno desde un magnífico corcel negro de patas blancas con el que parecía fundirse en la silla. Pero a medida que se adentraban en las montañas, desmontaron y llevaron los caballos a pie. El día estaba despejado, el sol calentaba mucho y Navegante sudaba profusamente. No veía razón para desmontar por un poco de barro y unos cuantos senderos estrechos sobre desniveles pronunciados, pero Julio era diez veces mejor jinete que él, así que siguió el ejemplo de su rudo guía y cabalgó y caminó como lo hacían Julio y el grupo de vaqueros que los acompañaba. Tomó referencias, hizo anotaciones en el iPhone y sacó muchas fotos.

El cordero al curry y la yuca frita de la noche anterior habían absorbido bien el malvado licor; los hermanos no revelaban las hierbas y raíces maceradas en el pitorro amargo de su huerta. Era la mezcla privada de hierbas amargas de los Carranza. Un secreto familiar, heredado entre generaciones. Navegante sospechaba que había genciana, manzanilla, sello de oro, raíz amarga, tal vez incluso jugo de sapo, dados los sueños de la noche anterior, pero era tan indescifrable como la salsa picante Bonair, algo que había que rechazar de plano o lanzarse a la aventura. La noche había traído a sus sueños una alternancia de erotismo y horror, y por breve que fuera, parecía extenderse por todo el mundo, pisándole los talones a los caballos de Apolo, de modo que cuando se despertó de un salto a las seis, sintió que había envejecido un año, pero se incorporó de su jergón mordiéndose las uñas, con el entusiasmo de un joven de dieciséis años cargado con una cabeza pesada y unas rodillas que se adentraban en su séptima década de servicio. Bebió agua con avidez y, en la luz grisácea, recordó de repente que se retiraba de este trabajo, pero no por qué ni cómo había tomado esa decisión.

Después de beber mucha agua, se sentó en la ladera, agitó su botella casi vacía y escuchó el sonido de los cascos de los caballos que se desvanecía hasta que fue sustituido por el murmullo del río que venía de la dirección opuesta. Se sentó en un saliente biselado, con la espalda apoyada contra la fresca piedra caliza, bebió su último sorbo y esperó y escuchó durante mucho tiempo para dejar que el bosque se recuperara de la perturbación causada por los caballos y los hombres. Primero oyó a los pájaros reanudar su canto. Luego, una ardilla salió del costado de un árbol para mirarlo fijamente, dio la vuelta al árbol para mover la cola y, finalmente, después de muchos minutos, se acercó lentamente a la base y bajó al suelo para buscar comida. Un tucán cantó en la distancia. Lejos, una tropa de aulladores se unió al coro. El murmullo del río subía y bajaba con su familiaridad, pero era un truco de su mente; el río era la única constante y fluía en el desfiladero que se hundía desde su terraza unos cien metros al norte. El suelo estaba salpicado por la penetración del sol a través del dosel irregular de este joven bosque. Una nube pasajera cortaba los tonos brillantes y contrastados con grises apagados e interrumpía el canto de los pájaros, lo que hacía que la ardilla agitara la cola con más fervor y mirara a su alrededor para asegurarse de la proximidad de los árboles. Navegante descubrió una pequeña boa enroscada en su escondite entre las rocas, cerca de donde estaba sentado, paciente, esperando para emboscar a alguna pequeña criatura que pasara por allí.

Diego estaría pensando en su litera en la plataforma del Mar del Norte. Estaría sacando los registros, los mapas y los recortes de la mesa vibratoria para concentrarse y calmar su mente antes de dormir. Se imaginaría a sí mismo balanceándose en las olas, a pesar de saber que la plataforma estaba diseñada para no moverse. Quizás era intrépido y ansiaba la aridez de la plataforma por la noche, con olas de seis metros y la combustión del aire cálido europeo y el frío escandinavo sobre su cabeza. Hay que curtirse en algún sitio, reflexionó Kiko. Mejor, pensó, en un lugar duro y cruel que en uno blando y complaciente.

Registró una estación intermedia en su GPS y la altitud en su altímetro. Aquí tenía la misma cobertura de cuatro barras, pero ignoró los mensajes de texto y el buzón de voz de Marcello. Miró los mapas digitalizados en su teléfono y confirmó su posición, tomando nota de que le quedaban casi tres cuartas partes de la batería, suficiente para el resto del trabajo del día. Tenía sed y estaba cansado, le dolía la rodilla por el trayecto y por haberse bajado y subido tantas veces. Se estiró durante un buen rato después de ponerse de pie y relajó los músculos y ligamentos lentamente. La deshidratación provocada por los bitters le tensaba los músculos y ansiaba cítricos y su vitamina C reconstituyente. Quizás por encima de las cataratas que escuchaba había una antigua granja donde habría un huerto en decadencia. Sin duda habría manantiales.

Se agachó, sacó a la boa de su agujero y le dio suaves palmadas para calmar sus lentos y torpes intentos de morderle. La tranquilizó, dejó que se enroscara en su brazo y le besó la cabeza antes de desenredarla suavemente para que volviera a su pequeño rincón. Atravesó el claro y no tuvo que usar el machete mientras avanzaba río arriba, en dirección al agua. Llegó a un sendero de animales en el borde del desfiladero y lo siguió mientras comenzaba a caer una garuba y los monos aulladores chillaban desde el otro lado del río. Una cherenga que cruzaba el camino se detuvo para mirarlo, movió la nariz y desapareció. El río, ahora más ruidoso, comenzó a calmarse.

Se adentró en el desfiladero y comió carambolas de un árbol cargado abandonado hacía años y llegó al río en la confluencia más alta de los afluentes del Río Monkey, donde se unían Mami y Papi. Allí, asustó a una danta y a su cría moteada. Ella levantó la cabeza para olerlo y se adentró apresuradamente en la vegetación con su cría, y Navegante vadeó hasta el centro de la confluencia, sediento, y se salpicó y mojó el sombrero antes de partir en busca de un manantial en la bifurcación derecha. Allí bebió hasta saciarse y se sentó un buen rato antes de llenar su botella para regresar río abajo, con la luz ya amarillenta del avance de la tarde. La brisa soplaba ráfagas de aire fresco desde la cresta de la montaña hacia el canal, disipando el calor estancado y animando la tarde que se alargaba. En la orilla de Bonair del río encontró los restos de una antigua terraza y una roca cómoda, y se sentó a observar el terreno y sus mapas.

Curiosamente, con solo dos barras, se encontraba a menos de dos millas de la mansión Bonair y a menos de media milla del punto más cercano al que habían llegado ayer a caballo. Comprobó la elevación, revisó sus notas del día anterior y se dio cuenta de que tenía 200 pies de altura. El caudal era menor aquí, pero aun así superaba los doscientos litros por segundo, quizá el doble. Eso suponía al menos 50 kilovatios, suficiente para trabajar, y esta confluencia era un punto de entrada ideal. Tomó muchas fotos de los controles del cañón y recorrió el río hasta que encontró una buena estrechez a unos doscientos metros río abajo. Utilizó el método de las cerillas para estimar la velocidad superficial. La ecuación de continuidad arrojó una estimación de caudal de 8 pies cúbicos por segundo, y el método subestimó al menos un 35 %, por lo que el potencial era muy superior a 50 kilovatios, quizás un poco más de setenta y cinco, y esto podría funcionar fácilmente en el paradigma de la micro hidroeléctrica, quizás incluso con CA directa.

Miró hacia arriba, hacia la pendiente, para ver cuál era la mejor manera de subirla y llegar al famoso Lugar Añejo. Pisó alrededor de una serpiente terciopelo enroscada en la orilla. Había sido mordido tres veces por culebras venenosas: de adolescente, por una cascabel en el norte de México; hace ocho años, por una bocaracá en un trabajo en Nicaragua; y, por último, por una kraita en Laos hace cinco años, en un trabajo que se torció rápidamente. Pero nunca por una terciopelo. Toquemos madera.

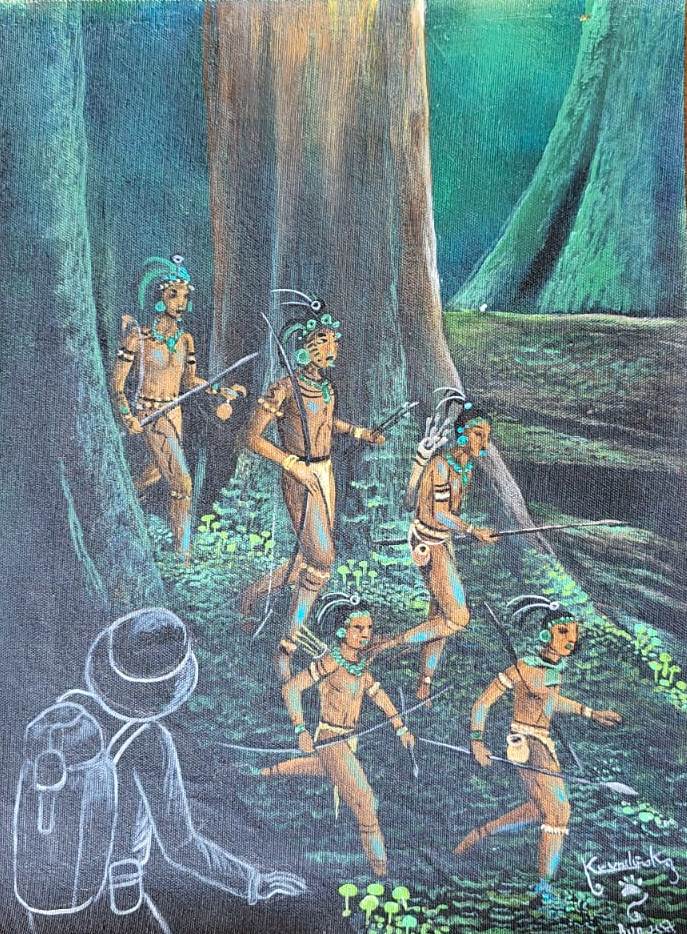

El viento cambió de dirección y ahora una corriente cálida de las tierras bajas anunciaba un cambio en la dinámica del día y empujaba todas las nubes de tormenta de las tierras altas hacia arriba. Dejó de llover y él salió del desfiladero bajo un cielo azul, cuya luz se filtraba a través de las hojas de los árboles secundarios que crecían en la ladera. Pero en la meseta a la que finalmente llegó, el terreno se niveló y el bosque primario era enorme y antiguo, con un interior oscuro, pero sin matorrales, poblado únicamente por enormes troncos de caoba imponentes y el suelo esponjoso del que brotaban. Se abrió camino a través del viejo bosquecillo en un sinuoso avance hacia la lengua de la cresta, siguiendo una red entrelazada de senderos que no podía ver, pero que intuía conectados por una red de energía que parecía guiarle por el camino de menor resistencia. Sus pasos eran firmes en todas partes y caminar era muy fácil. Enfundó el machete, bebió agua, anotó un punto y la altitud. Frunció el ceño al mirar su teléfono, que no tenía cobertura, pero apartó la anomalía de su mente y siguió caminando. A medida que la luz se reducía, el dosel se animaba con los sonidos de los animales, y cuando comenzaron los aullidos de los monos, los insectos y las ranas intensificaron sus actividades para competir. Desde la parte más profunda y oscura del bosque antiguo, en lo que él imaginaba que era su centro, se vio un rayo de luz que presagiaba los límites del bosque a lo largo de los límites de la meseta, y pensó que a su derecha podría tener una vista de las cataratas del Monkey, cuyas aguas podía oír como un murmullo lejano. Algo llamó su atención y se giró hacia el interior, donde unos hombres corrían entre los árboles, inclinados hacia delante, con la piel cobriza y vestidos con taparrabos y pieles sobre los hombros, armas en las manos. Estaban dispersos y corrían agachados, y él los observó moverse silenciosamente entre los troncos a lo largo de los nodos de la red de energía que ahora brillaba con trazas de luz química, las apariciones más cercanas a solo unos metros de donde él los observaba boquiabierto en su rápido y silencioso paso. Estaban pintados y tenían el ceño fruncido y cuerpos musculosos y delgados que saltaban sin esfuerzo por el bosque como si se deslizaran por la superficie. Pero corrían, se dirigían a un encuentro grave, y no le prestaron atención, manteniendo la mirada al frente. Parpadeó y se dio una palmada en la mejilla. Pero se habían ido, y con ellos se llevaron todos los sonidos de los animales y la brisa que soplaba por encima de sus cabezas, y atrajeron una nube sobre el sol de la tarde para dejar el aire dentro del bosque mortalmente silencioso, la luz gris perla, todo en sombras y quietud. En la parte más oscura del bosquecillo, el vapor que habían dispersado en su rápido paso se elevó del suelo y se acumuló para volver a flotar sobre el suelo a una altura de la cintura, como una suave niebla. Se quitó el sombrero, se secó el sudor de la frente y esperó a que su acelerado corazón se calmara. Reflexionó sobre la alucinación y reprimió el miedo que surgía en él. Sabía que había una explicación racional; tenía que haberla, de alguna manera; seguía sin haber cobertura móvil. Probablemente era algún suero de sapo entre las hierbas amargas de los bitters Carranza.

Se dirigió hacia el borde del bosque con una nueva inspiración, pero tropezó con una roca oculta bajo el humus esponjoso, cayó y quedó tendido boca abajo, apretando los dientes para soportar el dolor en la rodilla y evaluar su estado. Se puso de pie, cojeó hacia adelante e intentó estirar la pierna, pero no podía extenderla por completo, así que rodeó con las manos la rodilla entablillada para evaluar el hinchazón bajo la tela y los soportes de aluminio, y la estiró para comprobar su resistencia. Se arrastró hasta la base de uno de las caobas y se dejó caer para sentarse en la suavidad del suelo del bosque. Se apoyó contra la corteza y el aire a su alrededor vibraba con el chirrido de mil motosierras. Miró hacia arriba, a los tocones carbonizados, y se atragantó con el humo que flotaba a su alrededor. El cielo abierto sobre él era marrón y sombrío debido a la neblina que convertía el resplandor del sol en un gesto impotente, apenas lo suficientemente fuerte como para permitirle calcular el miasma acre que lo rodeaba. Le quemaba la espalda el tocón humeante contra el que se había recostado. Saltó lejos del fuego y se encontró nuevamente solo en el mismo bosque fresco de antes. Se quedó de pie durante muchos minutos pensando en ello, pero no podía asimilarlo, así que se acercó suavemente al árbol y le tendió la mano durante muchos segundos antes de superar su miedo y tocarlo por fin. Pero no pasó nada, y el silencio y la quietud persistieron. Sintió una mirada en su espalda y se giró para estudiar los bordes de los árboles detrás de los cuales algo podría estar escondido en la niebla, y volvió a sentir la mirada en su espalda, esta vez más cerca, y se volvió de nuevo hacia la inquietante quietud y sintió cómo se le erizaba el pelo de la nuca. Se estremeció cuando un frío creciente le recorrió la espina dorsal y lo dejó temblando en el calor de la tarde en el bosque brumoso.

Nervioso, Navegante bebió agua y aceleró el paso para estirar la rodilla y escapar de aquel bosque. Podía ignorar el dolor, pero no la debilidad, y apoyó mucho el peso en la pierna izquierda, empezando a cansarse por el ritmo acelerado. Finalmente llegó al borde del bosque y escuchó el río que bajaba por la pendiente a su derecha. Caminó por el borde de la meseta, aliviado por haber salido del bosque, con los nervios calmados, y emergió en la lengua de la cresta. Allí respiró profundamente y miró nerviosamente hacia la espesura oscura donde había sufrido su pequeño ataque de pánico. Se rio de ello y se agachó junto a una pequeña cornisa, se sentó en una roca y se recostó contra la pared de piedra caliza para contemplar las tierras bajas. La antigua carretera secundaria se extendía por la ladera y atravesaba el terreno, y a su izquierda, a poco más de un kilómetro, el bosque daba paso a los arrozales. La granja Bonair estaba a poco más de medio kilómetro, y podía distinguir el polvo que levantaba un camión que circulaba por la carretera de entrada. Los pastos de Carranza se asomaban por encima de las copas de los árboles que bordeaban el río a su derecha, pero ese lado del río era una zona de colinas onduladas, no llana como el lado de Bonaire, y sabía que su granja estaba escondida en una hondonada a unos kilómetros al sureste, más allá de su línea de visión. Se quedó dormido en la tarde que caía y se despertó en su sueño para encontrar el sol alto en el cielo y los arrozales y pastizales reemplazados por los árboles que sabía en su sueño que estaban detrás de él, no delante, multiplicados ahora en un enorme bosque que se extendía ininterrumpidamente a través de la llanura hasta donde deberían estar los arrozales, hasta donde alcanzaba la vista y más allá, hasta el mar. Y justo debajo de él, en la base de la ladera en la que soñaba, se había excavado una abertura y se alzaba una aldea, con una pirámide como punto de referencia, cuyos habitantes de piel morena caminaban de un lado a otro por la llanura despejada, entre viviendas de paja que rodeaban los terrenos comunales, atravesados por senderos desgastados por los años de paso, con los árboles del borde del claro sombreando la bucólica escena. Las risas lejanas y las conversaciones despreocupadas en una lengua extraña irrumpían en su ensimismamiento desde abajo, como el gorjeo de pájaros invisibles o el rugido del océano dentro de una concha marina. A medida que el sol soñado se hacía más opresivo, levantó su cantimplora y bebió profundamente, y se encontró a sí mismo como director de una orquesta, con el bosque como sinfonía, solo le faltaba la batuta. Pero entonces la tenía en sus manos, una varita de aluminio que agitaba hacia el bosque mientras bebía de su botella. Sin embargo, era incapaz de saciar su sed, y la orquesta se le escapó, la sección de cuerdas se rebeló contra los instrumentos de viento, los tambores tocaban un ritmo cada vez más frenético, todo era discordante salvo un único gemido que se elevaba desde la tierra. El sol penetrante le calentaba los párpados y abrió los ojos mientras el crepúsculo caía a su alrededor. Se encontró agarrando una pieza metálica con bisagras de su rodillera, cuyos jirones yacían en el suelo ante él, y la tiró al suelo con repugnancia y sorpresa. Descorchó su botella de agua, pero la encontró imposiblemente vacía y miró con sed la mancha húmeda entre sus rodillas, donde aparentemente había vertido el agua mientras dormía. Su sombrero había desaparecido. Levantó la vista para evaluar con nuevo respeto los recursos de un adversario al que no había querido despertar y se preguntó dónde podrían haber desaparecido los sonidos del bosque. ¿Dónde estaban los insectos, las aves, las ranas? ¿Dónde estaba la brisa que debería surgir de la mezcla del calor de las tierras bajas y el frescor de las tierras altas al atardecer? Los arrozales se habían teñido de azul con la luz del atardecer y la línea de sombras del bosque detrás de él lo había capturado en su manto de sombra y se extendía sin cesar por la ladera frente a él, la sombra como un ser vivo que cubría rápidamente el terreno con el Ingeniero Enrique Navegante atrapado en su avance.

Introdujo una parada intermedia en el GPS y comprobó su teléfono, que seguía sin cobertura, y deseó con todas sus fuerzas alejarse de aquel lugar. Pero algo lo mantenía clavado en su sitio, unos tentáculos que brotaban suavemente de la tierra y se enroscaban alrededor de sus tobillos, retorciéndose hacia arriba para envolverlo y devolverlo suavemente a la tierra de la que habían surgido. Salió del trance con un pánico repentino y se quedó jadeando y nervioso, mirando a su alrededor. —No pierdas la calma, viejo amigo Kiko— dijo en voz alta, reconfortado por la familiaridad del lugar de Bonair, que se encontraba casi al alcance de la mano, bajo el horizonte, con sus ventanas ahora iluminadas contra el crepúsculo que se avanzaba. —Está justo ahí. ¡Estás bien! — Miró el GPS para confirmar la orientación, pero la pantalla estaba en blanco, la señal se había perdido de repente —algo geoespacialmente imposible, que ahora ni siquiera le sorprendía— y sacudió la cabeza y guardó el instrumento, apartando la parte de él que quería una explicación racional para dar la bienvenida a la desesperación de una repentina sensación de su propia mortalidad de que no había ninguna.

Las zarzas de la ladera eran densas, así que se puso la linterna frontal en la luz crepuscular y bordeó la cresta buscando un sendero por el que avanzar, pero no había nada más que los densos arbustos que crecían a ambos lados. Intentó abrirse paso a golpes y se adentró unos cinco metros en la espinosa maraña para detenerse, empapado en sudor, y darse cuenta por sí mismo de que no podía abrirse paso a través de aquel lío, que se agotaría intentándolo. Se dio la vuelta y vio que los matorrales se habían cerrado tras su paso, y tuvo que abrirse camino por donde había entrado momentos antes. Fue más difícil salir que entrar, ya que las cicatrices de sus cortes eran ahora como madera de hierro. Calmó la histeria que brotaba en su interior y se dijo a sí mismo que solo había apartado la vista de su propio camino y que ahora, presa del pánico, lo estaba confundiendo con algo imposible, sabiendo todo el tiempo que no era cierto, que se estaba engañando a sí mismo conscientemente, sabiendo que este bosque tenía de alguna manera la capacidad de curarse a sí mismo. Y mientras la luz se desvanecía, no se oía ningún sonido salvo el murmullo lejano del río. Allí podría encontrar otro manantial para saciar su sed. Y si no, bebería su agua y se arriesgaría a contraer cualquier patógeno; necesitaba agua urgentemente.

Eligió un canal de drenaje seco como la forma menos difícil de bajar la pendiente y encontró que el camino era más fácil, que la maleza resistente era más flexible por el momento para atraerlo, y siguió avanzando y se negó a dar media vuelta ante el espectáculo demencial de las zarzas que se curaban a sí mismas. Había rocas en algunos lugares del efímero canal bajo sus pies, en otros lugares había parches de arena húmeda, y se tranquilizó sabiendo que pronto encontraría un manantial y se rehidrataría. Avanzó rápidamente hasta llegar a un pequeño saliente de la pendiente donde el desagüe terminaba en un pequeño hueco que parecía ser un estanque de la estación húmeda, ahora seco, con grietas de barro en el centro, marcadas por la lluvia de la tarde, y matorrales que lo invadían por todos lados. Reflexionó sobre ello y escudriñó sus bordes con su linterna frontal para encontrar una salida y la continuación del desagüe por la ladera, pero no había ninguna, y se dio cuenta de que era un sumidero y el final de su fácil ruta de desagüe. Ahora estudiaba su error, demasiado tarde para corregirlo; debería haber regresado desde la cornisa por donde había venido y haber vuelto, aunque fuera avergonzado, a casa de los Carranza, en lugar de intentar abrirse camino a través del terreno. Se le había ocurrido en ese momento, pero las apariciones que corrían por el bosque con sus armas y pinturas de guerra lo habían asustado mucho y, en este caso, era mejor el diablo que no conocía que el que acababa de encontrar. Ahora lo lamentaba, pero seguía sin querer formar parte del fantasmal grupo guerrero. De todos modos, con la rodilla muy débil y empezando a deshidratarse, le era imposible volver sobre sus pasos cuesta arriba. Estaba comprometido. Quizá debería acostarse y descansar durante la noche y resolverlo a la luz de la mañana. Una nube de mosquitos salió del silencio para zumbar alrededor de su cabeza, y encontró una pequeña piedra para ponerse en la boca y activar sus glándulas salivales para humedecerla. Imaginó que, a pesar de los mosquitos y la sed, se quedaría dormido y entraría en un sueño que podría llevarlo de vuelta a ese paisaje onírico en la cornisa, un lugar real al que ahora estaba decidido a NO volver. Le dolía la rodilla y estaba cansado, pero aún podía seguir adelante, solo que debía hacerlo despacio y con cuidado. No había prisa, y pronto saciaría su sed. Ningún equipo de rescate se aventuraría en este bosque para buscarlo, eso era seguro, así que solo podía contar consigo mismo y tenía que mantener la cabeza y el ingenio en primer plano, no fuera que le ocurriera algo muy malo.

Bordeó los márgenes del arcén, como había hecho con la cresta de la montaña, buscando la mejor forma de bajar, y apretó los dientes al ver el trozo de hierba que al menos podía rodar por él sin tener que abrirse paso a machetazos. Se deslizó sentado, moviéndose principalmente en dirección a la hierba dentada, y cayó y rodó, pero no se hizo demasiado daño en los matorrales. Al llegar al fondo del matorral, se puso de pie con cautela para jadear pesadamente y evaluar la situación, con la cara y el cuerpo en llamas por el picor de la hierba. Se rasgó la camisa y descubrió que estaba plagada de pequeños insectos, garrapatas, niguas, hormigas o algo que picaba y mordía, y sintió que ardía en el silencio jadeante, donde ya no se oía el murmullo del río, y se arrancó la ropa y excavó la tierra bajo el humus y se frotó todo el cuerpo con tierra hasta que el ardor disminuyó y su respiración comenzó a calmarse.

Su ropa empapada de sudor ahora le rozaba la piel y le irritaba la ingle, pero la maleza era espinosa y prefería estar algo vestido y miserable que desnudo y lleno de espinas. Bajó con cuidado por la última parte de la pendiente, abriéndose paso con su espada, cada corte en la maleza le resultaba doloroso. En la llanura, la vegetación se hizo más rala y el avance fue más fácil, y se limpió las lágrimas de sudor de la cara y cojeó con cautela hacia donde debía estar el río, anhelando su fresca limpieza, necesitando sumergirse en un estanque y beber profundamente su agua. Cuando, tras media hora de caminata cautelosa, el murmullo del agua aún no había llegado a sus oídos, la desesperación creció en él y cojeó con más fervor, dejando de lado su cautela, pero se detuvo para salir de su nuevo trance, respirar profundamente y volver a centrarse. Comprobó el GPS, que volvía a tener cobertura, y vio que el río debía estar justo allí, a unas pocas decenas de metros de él como mucho, pero no estaba, y aguzó el oído en el silencio, pero no pudo oír ni el más mínimo rastro. Se puso en marcha con determinación en la dirección en la que sabía que estaba y se abrió paso a golpes y pisotones, apoyándose en troncos y enredaderas con la mano izquierda, ya que la derecha se le había entumecido de tanto blandir la espada, y cojeó con gran determinación a través de los cortes que abrió en la maleza nocturna. Sintió la tentadora calidez del pánico subir por su garganta y la reprimió con renovado vigor y ánimo al oír el repentino y débil murmullo que tenía que ser el río, aceleró el paso con entusiasmo y pisó un hueco. En el violento giro de su rodilla, sintió un rayo que le atravesó el cuerpo mientras gritaba y caía hacia adelante, golpeándose la cabeza contra una línea de rocas ocultas por enredaderas, zarzas y espinas. Levantó la vista desde el suelo y vio un edificio gigante que se alzaba en una ladera de selva amontonada, con los árboles inclinados hacia los lados para dejarlo respirar, las estrellas titilando en lo alto, y se desmayó.

Kiko Navegante se despertó con las risas de los niños y se encontró tumbado en un catre tallado en madera y enredaderas en un claro, con el sol de la mañana golpeándole, y cuando volvió en sí y sintió que le latía la rodilla, una mujer de piel cobriza, desnuda de cintura para arriba, agarró a los niños de la mano, le miró con la cabeza inclinada y les regañó en su idioma y los arrastró hacia atrás. Se protegió los ojos del sol y miró hacia un lado y hacia arriba, a los escalones de piedra caliza que subían hasta la cima de la pirámide de su sueño de esa tarde, y se dio cuenta de que estaba soñando de nuevo. Según sus cálculos de hasta dónde había bajado por la pendiente en la noche, todo parecía correcto, que debía estar en el lugar de la pirámide soñada, y al levantar la vista vio a un anciano, ataviado con plumas y pieles y colgando fetiches y armas, de pie a sus pies y mirándolo desde arriba, con las manos en las caderas.

Se tocó la cabeza, donde se había golpeado contra la base rocosa de la pirámide, y descubrió que estaba vendada, con una gruesa cataplasma húmeda presionada contra la herida.

—Para detener la hemorragia y calmar los nervios— le dijo el brujo en un idioma que no era ni inglés ni español, pero que, a diferencia de las palabras de la mujer, él entendía con total claridad. —La única salida es hacia arriba— dijo el hombre, levantando la cabeza hacia los relucientes escalones blancos de la estructura. —Desde lo alto quizá encuentres la salida. O quizá no; eso depende de ti, de ti y de Kukulkán.—

—Ayúdame— respondió Navegante. —Tengo sed. Estoy herido y no creo que pueda caminar.—

—Toma un poco de agua— dijo el hombre, entregándole un odre. —Quizá te refresque la mente. Pero no servirá de mucho para tu cuerpo.— El hombre le tendió la mano y ayudó a Navegante a ponerse en pie, y este bebió profundamente del odre. —Te he ayudado a levantarte, pero no puedo ayudarte a caminar ni a gatear. Eso depende de ti ahora que has encontrado nuestro Antiguo Lugar, que tanto deseabas ver.—

—¿Quién eres?— preguntó Navegante, apoyándose primero con una mano y luego sentándose en el primer escalón de piedra, sin sombrero bajo el sol abrasador.

—No soy un quién— dijo el hombre. —Soy un qué. —

—¿Eres uno de los Antiguos? —

—Soy lo que imagines que soy. —

A la boca del hombre le brotó un pico y extendió los brazos, que ahora colgaban cubiertos de plumas, y sus pies se convirtieron en gruesas garras naranjas, y la aparición se transformó en un águila arpía y sacudió la cabeza y alborotó las plumas con gran alegría y bailó en el suelo, batiendo sus gigantescas alas y agitando su impresionante cabeza bajo la terrible luz del sol. El pájaro se detuvo y miró a Navegante por última vez y, con fuertes golpes de sus largas alas, se elevó en el aire en una explosión de sonido y se alzó para observar el avance destinado del hombre por los escalones calentados por el sol de la pirámide blanca desde aún más arriba.

En su segundo intento, el camino no fue tan malo, incluso sobre las rocas calientes bajo el intenso resplandor del sol. Alejó su sed y encontró dentro de sí mismo la reserva interior necesaria y trepó por los escalones blancos, ajeno a su calor y a los bordes afilados que le cortaban las palmas de las manos y le lastimaban los tobillos y los codos. Jadeaba y resoplaba por el humo acre que bajaba de la meseta del Lugar Añejo, donde ardía el bosque. Se rio desafiante al sol y, como Ícaro antes que él, se elevó hacia él, despreciando su sombrero robado, desdeñando su sed, cada vez más fácil con cada nuevo paso que daba, uno tras otro, siempre hacia adelante y hacia arriba. Los aldeanos se arremolinaban alrededor de las hogueras abajo, comían y se sentaban a la sombra de los árboles centinelas para conversar, reír y relajarse durante el calor del mediodía, ajenos a su esfuerzo.

Finalmente llegó a un relleno de piedra cerca de la cima, con el suelo de roca blanca manchado de marrón por la sangre derramada sobre él año tras año durante siglos, en chorros y pulsaciones que caían sobre la roca caliente, no muy diferentes de las pulsaciones y el flujo del agua del río que los usurpadores —sus propios parientes y amigos— habían acabado llamando el río Mono. Desde la ventajosa posición de su nuevo y esperanzador mirador, podía ver por encima de los árboles el familiar paisaje de los arrozales de Bonair, que estaban muy cerca. La entrada a la pirámide estaba enmarcada en caoba muy antigua y toscamente tallada, y se estiró para alcanzar la sombra que había allí, confiado en que le esperaba un recipiente con agua en una sacristía escondida dentro de la alcoba. Pero la viga que agarró era musculosa y se retorció en sus manos, y se despertó en el amanecer gris para encontrarse con la cabeza de una víbora enroscada, arqueada hacia atrás con ojos amarillos llameantes, temblando para atacar, y soltó el cuerpo de la serpiente y miró desde el suelo para ver al animal mirándolo con ira desde arriba. Se echó hacia atrás y se alejó, y en el último momento levantó el brazo para defenderse la cara y sintió una gran sacudida y luego un peso sobre el brazo y un golpe que desapareció tan repentinamente como había llegado. La víbora lo examinó ahora con mayor cortesía, moviendo la cola más lentamente, habiendo claramente terminado su trabajo allí. Enroscó su cuerpo alrededor del suelo desde donde levantó la cabeza para examinarlo por última vez, sacó la lengua para absorber químicamente el estado de las cosas y se adentró en el frescor del gris del amanecer para deslizarse casualmente de vuelta a la maleza y continuar su camino.

Tenía mucha sed y giró el brazo para examinar los pinchazos muy separados entre sí, mientras el brazo comenzaba a palpitar, sacó su cuchillo, se cortó y apretó la carne para sangrar. Si se trataba de una serpiente bushmaster, entonces estaba seguro de que moriría rápidamente. Si solo era una fer de lance, tal vez tuviera alguna posibilidad, tal vez. Debido a sus experiencias pasadas, podía soportar más fácilmente la mordedura de una víbora menor, pensó . En cualquier caso, no tenía ni idea de qué tipo de serpiente era, pero necesitaba ayuda urgentemente. A su alrededor, el bosque despertaba con el gorjeo de los pájaros y los insectos, y él estaba húmedo por el rocío de la noche. El GPS volvía a funcionar y ahora tenía tres barras de cobertura en su móvil. Estaba a menos de medio kilómetro de los campos, a unos cientos de metros del sendero del día anterior. Buscó a Bonair en sus contactos y pulsó enviar, pero la batería se agotó en ese instante, dejándole llorando de risa por el gran uso que le había dado al tomar notas y fotos y mirar tranquilamente sus mapas, lo que ahora le impedía hacer la llamada que podría salvarle la vida.

Se curó la herida para expulsar más sangre y cortó el dobladillo de sus pantalones cortos e improvisó un torniquete que ató con los dientes justo por encima del codo. Con otra tira de tela que le costó mucho conseguir, se hizo un cabestrillo y se lo ató. No podía ponerse de pie, así que se puso de rodillas y comenzó a arrastrarse por el bosque cada vez menos denso con un solo brazo. Se arrastró durante el amanecer y comenzó a alucinar de nuevo, nadando a través del suelo del bosque hacia una lejana orilla de agua donde finalmente podría beber y luego ponerse de pie y caminar.

No prestó atención a las voces que oía por encima de él, ya acostumbrado al engaño del bosque, y solo era consciente de que estaba tumbado boca abajo en el sendero al que había llegado antes de desplomarse, con una fila de hormigas cortadoras de hojas cruzando a pocos centímetros de su nariz, marchando noblemente bajo cargas perennes.

—Picado— dijo una voz. —Tommy Goff, claramente. —

Sintió que lo daban la vuelta, pero no podía mover los párpados.

—¿Está muerto? —

—Todavía no, no está rígido. Sigue agonizando, seguro. —

—No le noto el pulso. —

—¿Qué es eso que tiene en la cabeza? —

—Creo que es una venda medicinal. Seguro que se ha estado curando a sí mismo. —

—Será mejor que lo llevemos al taller y buscar ayuda. —

Vamos a ir a buscarlo. Seguro que está muerto, pero no perdemos nada por intentarlo.

—El jefe le advirtió. ¿No le advirtió el jefe? —

—Hay quien necesita verlo para creerlo. —

Katia estaría bien ahora en su último año, incluso si una de las exmujeres menores impugnara con éxito su testamento. Vio a Diego en un helicóptero con destino a Londres y unos días de descanso y relajación, e imaginó a Sarah armoniosamente desconectada en Sedona, pero poniendo buena cara ante el aburrimiento de la complacencia y la abundancia. Su parálisis no era incómoda, y tenía suficiente ADN reptiliano en su interior, como para atreverse a pensar que podría sobrevivir; el latido en su brazo se había desvanecido ahora en un suave entumecimiento, y su violenta sed había desaparecido. No le gustaba la forma en que estaba tumbado sobre la silla de montar, con sus manos y pies colgando bajo el paso nervioso de la yegua, cuyo olor a serpiente seguramente la inquietaba, pero su aversión solo existía en su cabeza, por una cuestión de principios. En su cuerpo le parecía natural, estar tirado boca abajo sobre una silla de montar, como un forajido abatido a tiros y transportado para cobrar la recompensa, y dirigió sus sueños febriles hacia las frescas montañas púrpuras sobre el frío océano Austral y las praderas y ríos del interior, las coníferas de las tierras altas y los animales que vagaban por allí. Su cabaña estaba cerca y asaría la trucha al fuego, se envolvería en ropa de abrigo, apagaría las luces para disfrutar de la fría noche de montaña desde el porche y vería las estrellas fugaces salpicar los miles de millones de galaxias que lo rodeaban, bebería un buen vino local y se sentiría completo y fuerte mientras la Vía Láctea giraba sobre su cabeza y el mundo bajo sus pies y las mareas del tiempo avanzaban y retrocedían en un constante flujo y reflujo.