Just Another Russian

Jack Stone se sentó por tercera noche consecutiva en la terraza del Restaurante Beirut. Fumó un habano, bebió una copita de vino e ignoró el menú. Leía su novela y aplazaba su pedido para deleitarse con la suave brisa que corría por la Calle 52 del distrito bancario de Ciudad de Panamá. Había leído la novela años atrás, pero no situaba la época en su vida. Estaba casi a la mitad, y aunque absorto en la acción, sopesó sin embargo la opción de la ensalada tabulé, que había disfrutado aquí en un viaje similar el año anterior. Pero anteanoche la ensalada griega había estado tan buena que había vuelto la noche anterior para pedirla de nuevo, y en ésta, la última noche del viaje, había vuelto otra vez, un perro acostumbrado. No es que desconfiara de lo nuevo. Pero en los seis viajes que había hecho este año, sus experiencias gastronómicas panameñas habían sido en su mayoría mediocres, unas cuantas francamente decepcionantes y todas caras. Había un restaurante peruano muy bueno, pero aparte de eso, la mayoría de sus elecciones habían sido decepcionantes. Y el tabulé había estado muy bueno aquella vez, y estaba seguro de que volvería a estarlo, y decidió que, cuando por fin estuviera listo, renunciaría a la ensalada griega para pedirla en su lugar.

Había dos vinos rojos de la casa, y se tomaba el Malbec. Era marginal, pero se lo perdonó y bebió urbanamente. Había comprado el Cohiba en el Havana Club, a cien metros de distancia. Los humidores estaban llenos de Pártagas, Montecristo, Punch, Cohibas y algunas marcas cubanas de menor y mayor calidad, aunque menos conocidas, y los puros pequeños costaban a partir de catorce dólares. Un puro que Stone compraba en San José por diez dólares costaba aquí veinte, y había permitido amablemente que el atendiente le recomendara lo que el hombre de la pajarita había calificado de —excelente— puro. Era un maduro, con el que estaba familiarizado, y había desembolsado sus veinticuatro balboas, había conseguido una caja de fósforos sin costo adicional y había cortado el extremo con el cúter del mostrador para dirigirse al Restaurante Beirut, donde se permitía fumar en la gran terraza que rodeaba el interior acristalado con columnas y alzado siete escalones por encima del nivel de la calle. La terraza ofrecía vistas a las dos calles del cruce en frente. Pero aquí, en la ventosa terraza, donde la gente bien vestida y guapa empezaba a acumularse en mayor número a medida que avanzaba la noche, su puro se consumía mal e incluso una vez bien encendido por la exagerada calada que le había dado para encenderlo decentemente, se apagaba entre calada y calada. Entonces lo examinó con el ceño fruncido, lo dejó en el cenicero y volvió a concentrarse en su libro, aplazando los sorbos de vino para prolongar su calculada satisfacción.

La brisa que soplaba por la calle y bajo el techo se desprendía del Pacífico y traía consigo su peso, y en una ciudad que podía ser embrutecedora de día, era fresca y vigorizante de noche, y él se sentía cómodo y relajado en pantalones informales y un polo. Se había puesto unos calcetines y unos Dockers para la ocasión, dejando sus Crocs en la habitación del hotel. Necesitaba deshacerse de su hábito tabáquico y le sentó perversamente bien que un habano carisísimo se negara a cooperar. Probablemente había sido liado en la República Dominicana o incluso en Honduras, pero se negó a dejar que su estado de ánimo se resintiera y leyó con más atención, dejando que su mirada se desviara periódicamente hacia los escalones de la entrada mientras mujeres inusualmente atractivas con rostros severos subían a ellos del brazo de hombres adinerados, jóvenes y viejos por igual, en su mayoría parejas solas, ocasionalmente pequeños grupos, y alguna que otra familia con un niño aburrido a cuestas o una bandada de ellos, charlando alegremente. La mayoría eran panameños acomodados, pero también había muchos extranjeros: un puñado de estadounidenses, algunos europeos y algunos claramente de Oriente Medio. Captó fragmentos de inglés, francés, y lo que supuso que era árabe, que se dejaban oír con la brisa que soplaba en la agradable noche. Sonrió ante la clarividencia de cenar en un restaurante libanés de Panamá que frecuentaban ciudadanos libaneses, reconfortado por la certeza de que los exóticos morenos bien vestidos, como el grupo de la esquina acurrucado alrededor de una pipa de agua, eran libaneses de verdad.

Anteanoche había descubierto que las sillas de hierro forjado con cojines y reposabrazos no llegaban todas a la misma altura con respecto a la superficie de la mesa, así que se había movido de su primer asiento para explorar las opciones y había encontrado una que era perfecta. Anoche esa mesa había estado desocupada, pero la mesa de detrás había estado ocupada por un grupo de jóvenes vivaces, tres mujeres y un hombre, y aunque una de las mujeres fumaba un cigarrillo, él había elegido otra mesa para evitarles la molestia del humo de su puro. Pero la noche anterior, la superficie de la mesa alternativa era unos centímetros más alta de lo que le hubiera gustado, y sólo con un esfuerzo concertado había logrado disipar el malestar que esto le producía. Esta noche, al llegar un poco antes, encontró las mesas de alrededor desocupadas y ocupó su asiento preferido. A diferencia del vino perdonado y el cigarro decepcionante, era justo el asiento idóneo, la superficie de la mesa perfecta y bien iluminada. Y el libro, por supuesto, era excelente, la noche vibrante y viva, y se sintió muy bien mientras tomaba el último sorbo de vino para mirar a un camarero.

—Quisiera una cerveza Atlas, por favor— sonrió al joven. Dudó un momento. —Y una ensalada griega. Y un pan árabe—.

—¿Pan de pita? — El severo camarero le miró con las cejas levantadas.

La noche anterior lo habían llamado pan árabe y a él le apetecía mucho lo mismo y no estaba familiarizado con esta cocina y vaciló un momento.

—El que se hincha— dijo Jack, abombando la mano derecha sobre la izquierda extendida. —Pan árabe—.

—Pita— confirmó el camarero, y se acercó a la mesa.

Jack puso dos dedos sobre el menú y miró al camarero, que sonrió y se retiró con brío.

La primera noche habían cometido un error en la cuenta. Había pedido ensalada griega, pan de pita, un vino, una cerveza, baklava y café árabe, pero como un pedo en una escafandra, había aparecido un pedido de papas fritas en la cuenta presentada después de una agradable estancia en la acogedora terraza. El camarero al que había puesto objeciones se había mostrado comprensiblemente arrepentido y la había eliminado de inmediato. Jack había dejado una buena propina, sin tener en cuenta el cargo por servicio añadido a la cuenta. Anoche la cuenta había estado perfectamente en orden, por lo que sabía que sólo había sido un error.

Jack Stone dejó reposar el libro e ignoró el puro y disfrutó de la delicia cosmopolita de sorber agradablemente su cerveza bien fría en un lugar limpio y bien iluminado y se sintió decepcionado por la rapidez con que llegó la comida, pero valoró favorablemente la ensalada y la movió con su tenedor para distribuir el queso feta. El pan estaba un poco hundido y se sentó allí en el plato, no totalmente inflado como antes, sin vapor subiendo, pero qué diablos. El aliño era el mismo, sólo que esta vez había menos cantidad. Pero las aceitunas Kalamati las dos noches anteriores- eran simplemente aceitunas negras sin hueso esta noche. Aun así, estaba muy bueno, quizá no trascendental, pero sí lo bastante bueno. Arrancó un trozo de la pita y supo por el tacto que no era lo mismo, y su paladar retrocedió ligeramente ante la confirmación a regañadientes de sus sospechas. No era ni blando y caliente ni duro y frío, sino algo intermedio. Pero la noche embrujaba, y el pan absorbía el aliño y los trocitos de feta que quedaban en el fondo de su cuenco embrujaban, y todo era muy pasado de bueno.

Comió despacio para aguantar el momento, pero al final terminó y se llevaron los platos. Se le había quitado el hambre y podría haber pedido la cuenta y salido a la noche, pero la tranquilidad y la satisfacción de su absoluta soledad eran demasiado embriagadoras, así que reanudó la lectura, fumó un rato el puro y bebió la cerveza despacio para conservar el momento. Un cuarto de hora más tarde, examinó el menú y se fijó en las bandejas de aperitivos que contenían un montón de cosas diferentes, entre las que reconoció la pita, el hummus y la baba ganoush, una confección de berenjena. El hummus le resultaba ambivalente, ni le gustaba ni le disgustaba, pero la presencia del propio hummus en todos los platos combinados, decidió, no lo descalificaba.

—El plato Trípoli es el más completo— le aconsejó el camarero.

Y así fue.

—¿Otra cerveza?

—¿Por qué no? —

Era la parte del libro en la que el héroe era arrojado a la cuneta por una sociedad que le temía por su grandeza, y el interés amoroso se rebelaba contra esa sociedad casándose con el archirrival del héroe, al que ella despreciaba. Era un mundo ficticio muy distinto del real de Jack, pero con una lógica intacta y una acción convincente, y él leyó con enfadado y mojigato deleite la perfidia que tardaría cientos de maravillosas páginas en enmendarse.

La comida llegó en brazos de dos camareros y constaba de siete platos separados en pequeños cuencos y otra pita en un plato, ésta completamente inflada, aunque aún no humeante. Le pusieron delante un plato limpio y fresco. Le ofrecieron buen provecho, y Jack Stone se quedó mirando la constelación culinaria y bebió un trago escarmentado de cerveza, perplejo por saber qué era todo aquello y por dónde y cómo, exactamente, empezar.

Dedujo correctamente que la cosa blanca era la salsa de yogur y pepino que su compañero griego de la universidad había llamado tzatziki. Inauguró con un trozo de pita con hummus para descubrir que su ambivalencia hacia el plato de garbanzos no había madurado aparentemente, y pasó al arroz frito que tenía cosas largas y crujientes que parecían tentáculos de calamar pero que resultaron ser cebollas fritas, y sobre un montoncito que hizo con el arroz echó baba ganoush y lo probó. No le dejó boquiabierto, pero no necesitó que se lo devolvieran, le puso tzatziki y el siguiente bocado le pareció mejor. A continuación, lo probó con hummus, pero seguía sin gustarle, así que cogió una cucharada del bol de puré, cuya identidad no pudo discernir, y se sirvió un pequeño bocado para probarlo. Más allá del chorrito de aceite de oliva en su superficie, sus ingredientes seguían siendo un misterio para él, pero su cualidad definitoria, decidió, era su insípida similitud con el hummus, y volvió a la berenjena, esta vez amontonándola en un trozo de pita y esforzó su paladar en busca de una maravilla que seguía evadiéndolo.

Suspiró y contempló los dos platos sin tocar, en los que esperaba encontrar por fin un poco de carne. Los había guardado en la periferia, donde los camareros los habían colocado, y mientras bebía un trago de cerveza y observaba su progreso, se acordó de la miríada de pequeñas tazas de aquellos años, invariablemente viscosas y extrañas cosas inidentificables, que había llegado a la conclusión de que eran el sello distintivo de la cocina coreana. Sólo entonces le habían llevado de un lado a otro los solícitos clientes coreanos, luego siervos de sus señores corporativos estadounidenses de aquella época pasada de su vida. Uno de los platos restantes era claramente un taco libanés, frito y crujiente, y probó un bocado, recompensado con sabrosos bocados de una carne desconocida que supuso que era de cordero, pero impregnada de especies en las que la nota predominante era la del comino. Estaba aún mejor con tzatziki, y lo dejó después del segundo bocado para coger la bola de masa frita de color marrón que tenía la forma perfecta de un jalapeño preñado, o quizá de un pejibaye grande. Todavía estaba caliente al taco, el empanado de color marrón intenso, y su mordisco liberó un gratificante sabor a menta y otras hierbas lo suficientemente bien equilibrado como para que ninguna otra destacara en medio de la carne frita finamente molida. Éste también iba bien con tzatziki, y se lo comió todo, se acabó la mitad restante del taco y se dio cuenta de que se le había pasado la intriga, pero terminó la berenjena y fregó los restos del yogur con pita y apartó el hummus y el casi-hummus sin terminar para echar un vistazo a un camarero, ansioso ahora por cerrar este capítulo y volver al hotel para estudiar los esquemas con los que tenía que estar bien versado en la reunión de mañana.

Revisó la cuenta y miró al camarero más cercano, una mujer joven, que se apresuró a acercarse a él.

—Hay dos panes de pita en la cuenta—, levantó la mirada inquisitivamente.

—¿No te comiste dos? — respondió ella alegremente.

—Sí, pero creía que el segundo estaba incluido en el plato Trípoli—.

Ella arrugó la frente y estudió la cuenta que él le mostraba.

—Recuerdo haber visto en el menú que estaba incluido— explicó. —Desde luego, no lo pedí por separado—.

—Déjeme ver—, se apresuró a marcharse con la cuenta. Regresó unos minutos más tarde con una nueva cuenta y la depositó ante él en la bonita carpeta de propinas de cuero, sonrió débilmente y se marchó corriendo.

El último camarero, el que le trajo el cambio, era un muchacho apuesto y muy delgado, aún no un hombre hecho y derecho, pero mucho más que un muchacho y, a diferencia de los demás, lucía una enorme sonrisa y convertía sus ojos oscuros y amables en inocentes charcos de empática benevolencia.

Jack se sintió bajo y mezquino por no dejar una propina adicional, pero estaba cansado del jaleo que armaban aquí. Por muy agradable que fuera sentarse en el lugar y por mucho que hubiera disfrutado de las tres noches consecutivas leyendo y cenando, el pequeño latrocinio reservado a los que, como Jack, habían sido catalogados como turistas afluentes no sólo era fraudulento, sino barato y degradante. Un plato de patatas fritas de dos dólares una noche, un pan de pita de cincuenta centavos otra. Tal vez en una noche completa y con muchos clientes se sacarán un par de cientos de balboas no ganados para repartir entre la dirección y los saloneros. Siempre que se limitara a los que estaban de paso y no a la clientela habitual o a los locales, ¿cuál era el riesgo real?

En la calle no recuperó el buen humor, la agradable brisa era ahora pegajosa y opresiva, y caminó 50 metros hasta un cruce para llamar a un taxi. Uno paró para una mujer treinta metros más adelante, pero como Jack había aprendido que los conductores de aquí solían hacer, la rechazó tras unas breves palabras y una pantomima a través de una ventanilla abierta, y el taxi corrió hasta detenerse junto a Jack, que se inclinó para mirar dentro. Por encima del sonido de un predicador evangélico en la radio, el conductor reconoció el destino de Jack y le hizo señas para que se sentara en el asiento del copiloto, y Jack se preguntó si la mujer no se habría negado en favor de su repentina aparición en la acera bañada en leche. Pero los conductores lo hacían todo el tiempo aquí y se lo habían hecho a él incluso varias veces, así que no le dio más vueltas.

El carácter panameño es mortalmente serio al lado del de su despreocupado vecino costarricense. Pero los taxistas de aquí, había descubierto Jack, eran particularmente adustos. Eso le había desanimado al principio, hasta que se dio cuenta y se encontró en Roma. Se había aficionado irónicamente al carácter genérico del taxista. Le libraba de la cháchara que en otros lugares se vería obligado a soportar.

Pero este conductor era diferente. Cambió la radio a una emisora que ponía música pop extranjera y se volvió para sonreír a Jack a través de un espeso bigote negro, mejillas joviales, labios lujuriosos y ojos sobrios que centelleaban con picardía. Un icono colgaba de un rosario de plástico del retrovisor. Hizo un gesto de —no— con los dedos a una pareja panameña que se adelantó para montar en colectivo cuando él se detuvo para incorporarse al tráfico y se dirigió a su nuevo amigo en un inglés no demasiado torturado mientras salía disparado hacia la noche.

—Hermosa noche para hermosa ciudad, ¿no? — Le miró con las cejas levantadas, expectante, y Jack le obedeció.

—Efectivamente—, respondió. —Es una hermosa noche para una hermosa ciudad—.

El viaje sería corto, y la amabilidad del conductor era tan franca que Jack aceptó de buen grado. No era su país y le debía a su gente cualquier gentileza que pudiera reunir, y no había luz con la que leer o fingir que leía, así que se dejó llevar.

—Te llevo a un club nocturno donde tienen a las mejores chicas—, sugirió el conductor. —Chicas muy jóvenes, recién llegadas del campo—.

Jack se rio.

—¿Sí? —

—El hotel estará bien—.

—Pero— el chófer señaló un club nocturno al pasar junto a uno —ese está bien pero no es el mejor. Te llevaré al mejor. Verás que te lo pasarás muy bien—.

Jack miró y cambió al español. —No me interesan esas cosas, eso es todo—.

—Hablas muy bien español— ajustó el tono el conductor en su propio idioma. Señaló otro por el que habían pasado.

—Quizá debería echarle un vistazo— instó con menos insistencia. —Mejor que su hotel a estas horas de la noche. . . —

—Realmente no me gustan ese tipo de cosas— repitió Jack.

—¿Qué tipo de cosas te gustan? —

Jack sostuvo el libro ante el conductor. —Literatura—.

—Ah— respondió el conductor. —Ya veo. Los panameños leemos muy poco. Sólo el periódico a veces, pero estos días vemos las noticias en la televisión. Todos los panameños tenemos televisión. En Panamá se lee muy poco. Es uno de nuestros grandes defectos—.

—Bueno— reflexionó Jack. —No sé sobre eso…—

—Tengo un amigo americano— cambió de tema el conductor. —A él tampoco le gustan las chicas. —Cocaína me dice— volviendo de nuevo al inglés. —Cocaína es todo lo que quiero. Nada de chicas. Sólo cocaína. Cocaína, cocaína, cocaína—.

—Estoy seguro de que eres de gran ayuda para él— respondió Jack en inglés.

—Entonces, ¿tú también quieres que te ayude? — espetó el conductor, de nuevo en español.

—No me interesan especialmente esas cosas— respondió Jack con desgana.

Condujeron en silencio durante unas cuadras y se acercaron a la glorieta a la izquierda en Vía España.

—Hay una gran iglesia a la que me gustaría llevarte— ofreció el conductor, fijándose finalmente en el fetiche de Jack.

—Lo siento. Soy ateo—.

—En serio— replicó el conductor, levantando el pie sin querer del acelerador. —En Panamá no hay ateos. Hay algunos, muy pocos, que quizás no creen en Dios. Pero no hay ateos—.

—Bueno— reflexionó Jack. —No estoy tan seguro de eso—.

—De hecho— estalló en carcajadas el conductor, recuperando la memoria muscular de su pie derecho —si le dices eso a cualquier taxista, seguro que para el coche y te empuja a la calle, incluso en un barrio peligroso—.

—Puede parar el coche— sonrió Jack —y empujarme a la calle en este barrio si lo desea. El hotel está cerca ahora; puedo caminar el resto del camino—.

El conductor rio escandalosamente. —¡No, no, no, mi querido amigo, me ha entendido mal! Yo no. Yo nunca haría tal cosa. Son otros. Lo digo sólo como un consejo amistoso para el futuro—.

—Gracias entonces— Jack sonrió. —Recordaré tu consejo—.

Ya estaban a una cuadra del destino y el conductor hizo un gesto hacia Jack. —¿Qué es lo que estás leyendo? — con un tono rebosante de inocente curiosidad. —No puedo leer el título en la oscuridad—.

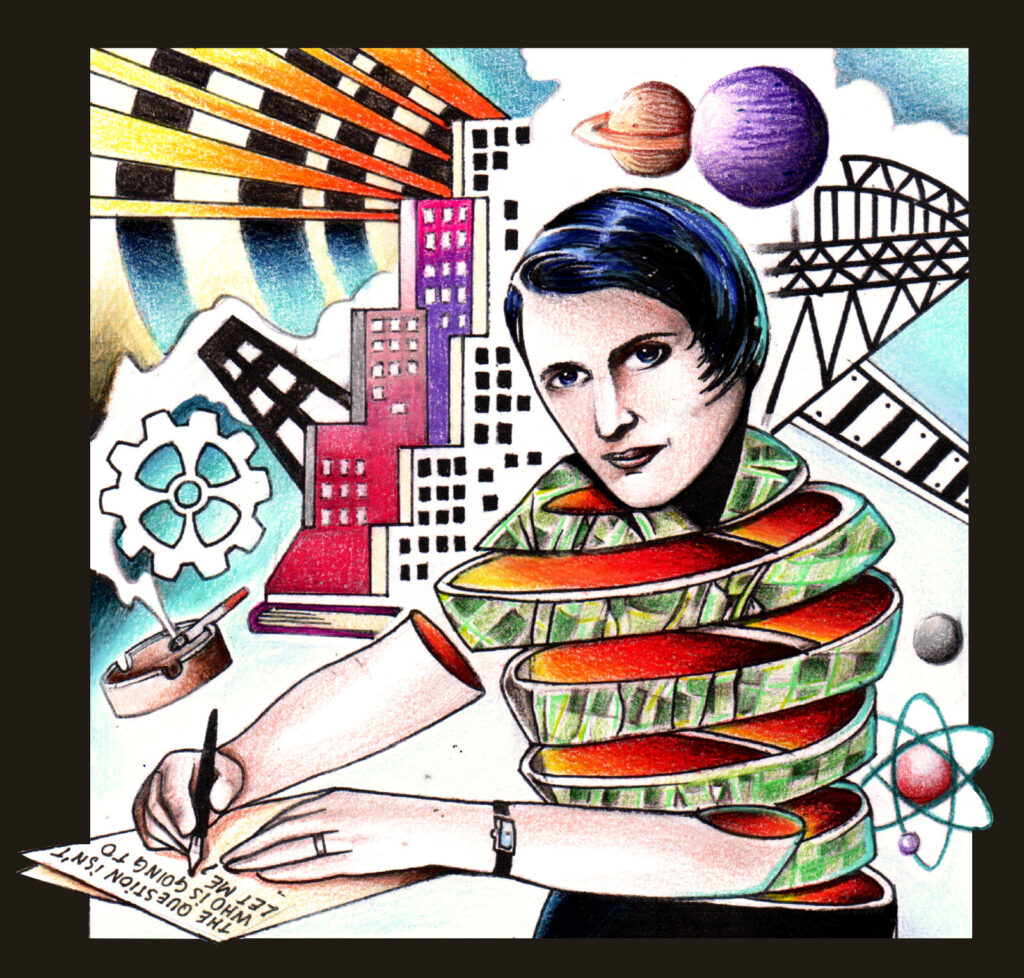

Jack levantó el libro para mostrarle la portada. Se titula —The Fountainhead—. Está escrito por una autora de origen ruso, cuyo nombre es Ayn Rand—. El taxi se detuvo bajo el toldo del hotel.

Jack sabía que la tarifa era de dos dólares. Bajó del coche. Tenía la costumbre de pagar con un billete de cinco y dejar el cambio como propina. Después de todo, éste no era su país y prefería pecar de generoso. Además, le pareció una recompensa justa por el típico silencio ronco que le permitía habitar en paz sus propios pensamientos. Medio sonrió al taxista. —¿Cuánto le debo? —

El momento de vacilación fue más agradable y tan esclarecedor como una de las mejores metáforas de Rand.

—Tres balboas, señor—, respondió el sonriente taxista.

Jack sacó tres monedas.

—¿Y éste es su autor favorito de literatura? — preguntó el conductor, cogiendo las monedas.

—No—.

—¿Entonces? ¿Quién? —

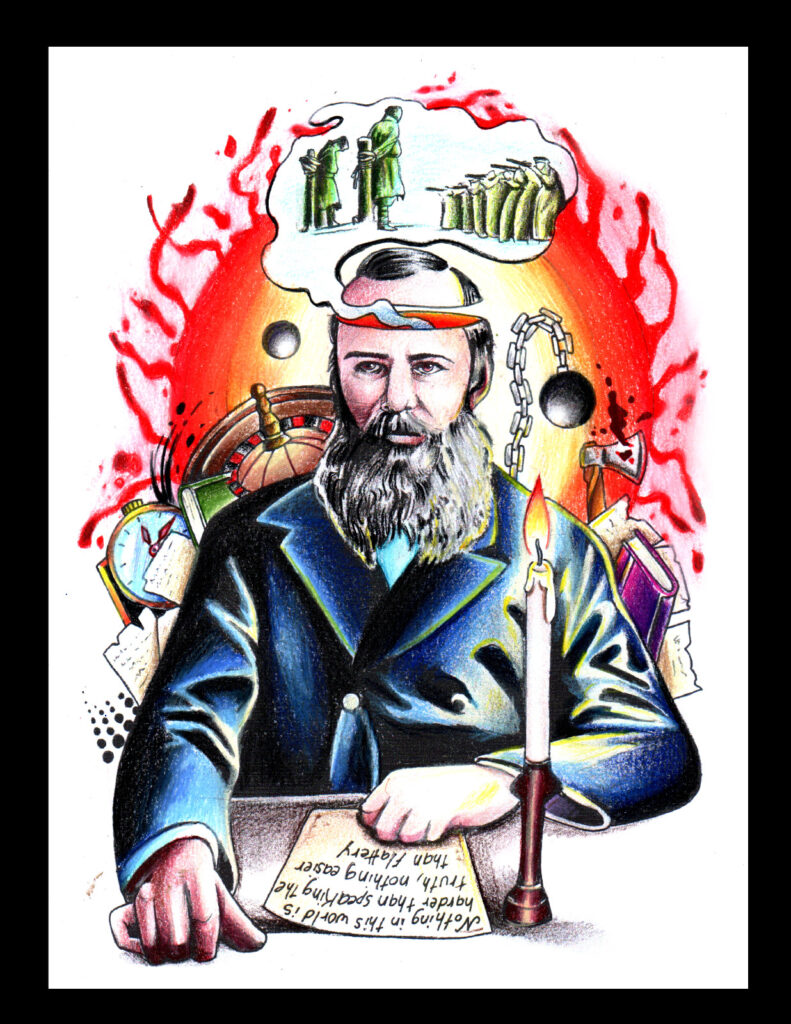

—Fiódor Dostoievski es mi autor de literatura favorito—.

—¿Un autor polaco de literatura? —

—No— respondió Jack antes de darse la vuelta. —Un ruso mas. —