A Walk through the Valley

Un par de semanas más tarde, cuando Apolo lo mató frente al Club Náutico, se supo que no era un comando retirado de las Fuerzas Especiales, sino un traficante de metanfetamina de poca monta, huyendo de un delito menor, conducir ebrio en Oregón y no comparecer ante la ley. Lo conocíamos como Sombra, el único nombre que dio de sí mismo. Existen un montón de transeúntes foráneos en el paraíso, que se dan aires de misterio; de la forma en que lo veo, todos estamos más o menos huyendo de algo, y es una cortesía común no hacer demasiadas preguntas a los expatriados que pasan por aquí… De todos modos, este hombre que se hacía llamar Sombra, en la muerte resultaría tener el mundano nombre de Randall Simon; mientras tomaba unas cervezas con Joey Kayak, se atribuía unas quinientas treinta y dos muertes confirmadas en Vietnam. Apareció por primera vez hacía unos tres o cuatro meses y se hizo amigos con el capitán George y Apolo. Le dejaban quedarse con sus perros en una caravana en el césped del club náutico, al borde de los manglares. Sombra llevaba unas semanas sin aparecer, y George estaba de capa caída en las semifinales. Por su parte, Apolo tenía una pandilla de niños que se turnaban para cuidar el césped, barrer el patio, y seguirle por el pueblo. El alquilaba espacio a los turistas para acampar en el Club Náutico y se embolsaba el dinero que, se suponía, iría a parar al viejo Barton, que estaba de visita en Estados Unidos y volvía más senil con cada viaje.

No era un club náutico de verdad, por supuesto, eso era sólo el del viejo Barton, que había clavado el timón de un barco hacía unos años en uno de los árboles gigantes del jardín frontal y había pintado en ella las palabras “Club Náutico, “Lo que daba la dignidad que merecía la propiedad frente al mar, y además sonaban mejor que “La Casa de Barton” o “La Cabinín del Parlanchín.” Con los años, Club Náutico se convirtió en un topónimo real que aún se puede encontrar en algunas guías de la época. Eso fue antes de que Apolo acabara robándosela en virtud de las leyes de usurpación unos meses después de que el único hijo del viejo Barton–y heredero aparente–fuera condenado a una pena de diez a veinte años en Panamá por contrabando, un robo legalmente cumplido que probablemente acelero el final del viejo Barton, que tanto amaba el lugar. En todo caso, el viejo Barton estaría viendo el zacate por las raíces seis meses después.

Pero todo eso son historias distintas; realmente era una parcela preciosa frente a la playa, aunque la cabaña que construyó Barton fuera una monstruosidad terrible que le llevó más de cinco años en entechar y nunca llegó a terminar; sin duda habría sido un escenario encantador para un club náutico real que, al día de hoy, sigue ausente de nuestro pequeño y encantador remanso de Puerto Jiménez.

Un domingo por la tarde, mientras Silvia almorzaba, yo me encargaba de la tienda cuando Sombra entró de repente. Yo reformateaba el número seis al final de las computadoras, mientras él se acerca bailando un vals, se planta a mi lado en la número cinco. Tardé un segundo en reconocerlo, la cabeza recién afeitada, el torso desnudo, un pareo y botas militares negras, la cabeza y los hombros bronceados y unas gafas de espejo. Y de un grueso cinturón de cuero colgando una cutacha, con un cuchillo gurkha de unos treinta centímetros de largo. La empuñadura es indescriptible, pero la hoja parece tener la longitud intermedia entre bayoneta y machete corto.

Sus tres perros se sentaron delante de la tienda, mirando hacia adentro a través de las puertas de cristal para esperar.

–Sombra– dije, resistiendo la tentación de burlarme de su atuendo.

–Jackie Boy- sonrió, subiéndose las gafas de sol para descubrir unos ojos verde esmeralda llenos de picardía. Me estrechó la mano con firmeza.

–No podías alejarte del fuego–comenté, volviendo a mi trabajo. Los problemas parecían aferrarse a Sombra como las garrapatas rurales a un perro urbano, estaba claro que le gustaba llamar la atención, un paso por delante del carcelero y en la onda expansiva del zeitgeist. Así es como me lo imaginaba.

–No digas a nadie que he vuelto al pueblo–dijo, pulsando el teclado para abrir la pantalla.

–Tu secreto está a salvo conmigo– le prometí. –Dudo que nadie se haya fijado en ti paseando por la Calle principal con esa enagua y esas bototas militares– le dije. –Con esa pegatina de cerdo dándote palmadas en el muslo–.

–Los sijs y los fakires tienen sus turbantes—dice –y los islamistas árabes sus túnicas blancas. Yo estuve en los Talamanca como aprendiz de un chamán Bribri, y tenemos nuestros propios estándares en alta costura–.

–Bueno, no te has perdido mucho– le dije. –El pueblo se alegrará de verte de vuelta, algo por lo que aletear; ha estado un poco lento por aquí desde que dejaste el pueblo–.

–No me fui del pueblo, Stone, y no estaré por aquí el tiempo suficiente para mantener entretenidas a las mentes pequeñas. –Estoy aquí para recoger mis cosas y volver a las montañas con mis perros–.

–Me va a dar mucha pena perder a un cliente que paga, Sombra. ¿Vas a tomar la cura de Iboga o algo así?—

–Sí, claro, tomar la cura, como si yo fuera una especie de drogadicto. Voy a montar un instituto, si quieres saberlo, en la cabecera del Río Telire, en la vertiente atlántica del país–.

–Un instituto… eso suena muy importante, Sombra–.

–No hace falta que me trates con condescendencia, Stone, ahora enséñame cómo me meto en mi Hotmail–.

Creo que un comandante de las fuerzas especiales habría puesto la suficiente atención para detectar el enjambre de guardias que se agolpaban en la puerta y miraban por encima de los tres perros y por debajo de las manoplas con que desviaban el resplandor del sol. Por mi parte, sí que los vi. Lo recuerdo y me pregunto si en aquella fracción de segundo no fue una especie de traición no avisar a Sombra, claramente estaban reunidos en su honor. Claro que avisar a un comando retirado de las Fuerzas Especiales de que un grupo de policías estaba a punto de darle una paliza en mi tienda podría haber provocado la destrucción de la mitad de mis ordenadores en el tumulto resultante; quizá, subliminalmente, eché cuentas y pensé que era mejor no avisarle si estaba tan distraído con su Hotmail sin darse cuenta del excremento a punto de caerle encima.

El cabo Tejeda era el hombre más alto del pelotón y casi tan grueso como alto. Sin embargo, a pesar de su enormidad, se movía como un tigrillo y se deslizó sobre el viejo Sombra como un relámpago cayendo en un día despejado y, antes de que el aspirante a médico brujo del antiguo comando se diera cuenta, se agachó, sacando la espada de la vaina y arrojándola por el suelo, se deslizó por debajo de la estantería. Sombra se puso en pie de un salto para dar vueltas y yo me aparté de la pared para que mi silla de oficina rodara por el suelo de baldosas y volviera a estar fuera de peligro. Los tres oficiales lo derribaron más rápido que el derrumbe del prestigio estadounidense tras la invasión de Irak y le prensaron la cabeza contra el suelo en un santiamén. El corpulento cabo, con una rodilla en la espalda de Sombra y las muñecas levantadas por detrás, le empujó hacia arriba hasta arrancarle el chillido de las Fuerzas Especiales, a pesar de sus quinientos treinta y dos asesinatos confirmados. El oficial Silpancho, al que llamaban Gato Calvón, encajó los brazaletes, los oficiales aflojaron un poco y la tensión se evaporó.

Todo había sido más fácil de lo que esperaban, pusieron al extranjero de pie con cuidado, ahora que el peligro había pasado. El tercer oficial, recién llegado, se arrodilló para meter la mano bajo la estantería para sacar la pegatina del cerdo. El cabo hizo un gesto hacia la puerta para permitir que el cautivo siguiera el camino por su propia voluntad.

Con la compostura recuperada, Sombra me miró. –Trae a George– dijo. –Trae a George aquí; él arreglará esto–.

George y yo nos habíamos mantenido en lados opuestos de la calle desde mi regreso a la península el año pasado. Cuatro años atrás, él había formado parte del grupo que capturó a mi tata, para darle una paliza. Le habían golpeado, inclusive con un garrote, atado con mecate y entregado magullado y sangrando al mismo teniente Silva que ahora estaba de pie frente a la tienda para hacerse cargo de la procesión de Sombra por los cien metros que separaba mi cibercafé de la Delegación.

Ese mismo teniente ordenó soltar a Papi en el acto, disculpándose por el maltrato recibido, arrestando a sus cinco captores, y condenándolos a pasar la noche en la celda con su piso de tierra.

El teniente invitó a don Jerry a tomar unas copas en El Paraíso y, a la mañana siguiente, había hecho marchar al escuadrón de vigilantes hasta el muelle como si fuera a llevarlos a Golfito para acusarlos de secuestro y agresión.

Los soltó en el último momento, no sin antes asustar a los cuatro gringos. George era el único tico del grupo, el único que sabía que habían hecho algo ilegal, y que en este país no se puede hacer justicia por mano propia, aunque sea por un loco que se empeñaba en robar, vandalizar, atormentar, crear problemas y provocar el caos general. Yo no les guardaba rencor; la verdad, no podía culpar a ninguno de ellos después de lo que Papi les había hecho pasar, pero la verdad, nadie consigue en esta vida lo que no se merece. Aun así, Jorgito y mi tata habían estado muy unidos antes de eso, y George y yo también, y en todo este tiempo él nunca se había acercado a mí para hablar de ello o disculparse un poco, por lo que en aquel momento todavía nos manteníamos en lados opuestos de la calle. Tardamos en guardar las apariencias. George estaba en fase avanzada según el rumor del pueblo y pronto a estallar. Sombra nunca me hizo ningún favor, y yo no planeaba ser el mensajero de aprendiz del chamán blanco. Tal como funcionaba el pueblo, Jorge no tardaría en enterarse, si no lo había hecho ya.

Después del regreso de Silvia, la puse al tanto de la emoción que se había perdido., dirigí mis pasos hacia a la Delegación para comunicar lo que me disponía a hacer y al salir al sol de la tarde para deambular por la calle mientras los tres perros de Sombra esperaban ahora pacientemente delante de la comisaría.

Me quedé fuera en la tarde que se alargaba mientras el sargento hacía marcas jeroglíficas en su famosa bitácora, ignorándome mientras se levantaba una brisa que jugaba las copas de los árboles que rodeaban la plaza de fútbol. Después de que transcurriera el tiempo necesario sin impacientarme visiblemente, el sargento volvió su fea cara hacia mí para lanzarme una mirada inquisitiva, la señal para exponer por fin mis asuntos.

Los ticos tenían su propio apodo para el hombre que reconocimos como Sombra. Le llamaban Zanate, que en argot significa mestizo. Se podría pensar que se debía a los tres chuchos que le seguían y que ahora se sentaban pacientemente a unos metros de nosotros, o se podría pensar que era una referencia poco amable a la naturaleza del señor mismo. En cualquier caso, el apodo informal funcionaba bastante bien por su doble sentido, mucho mejor en mi opinión que el banal “Sombra”, que a decir verdad me parecía sofocante y un poco exagerado.

–Zanate–, le dije al sargento, echando la cabeza hacia atrás, señalando hacia la parte trasera, donde sabía que se encontraba la celda por una experiencia personal de hacía unos años. –¿Qué ha hecho? ¿Por qué lo han encerrado? No estaba causando ningún daño en mi tienda. Estaba siendo pacífico–.

–No está encerrado, don Chaco–, respondió el sargento. –Sólo le estamos haciendo unas preguntas–.

–Me gustaría ver al teniente, sargento– dije. –¿Sería tan amable de anunciarme? —

Fue entonces cuando George se acercó y vino lento al frente , dando un paso sobre el cuadro de su bicicleta plantando una chancla en la grava, giró la bicicleta y plantó las ruedas en la cuneta y un pedal contra el bordillo. Se giró hacia nosotros sin prestarnos más atención, la bicicleta se quedó allí bajo el sol abrasador de la tarde y pareció estremecerse en la repentina detención de su movimiento mientras un par de lapas graznaban por encima y acercándose a la luz de las ramas superiores de un almendro para contemplarlo todo.

Correspondí a la grave inclinación de cabeza que Jorgito me dirigió, apoyando los brazos en el mostrador, se inclinó sobre él mirándolo fijamente a los ojos del oficial, luego habló, –Sargento Esquivel, vengo a recoger a mi amigo, el que usted llama Zanate, que está ahí detrás. Ahora regrese corriendo y tráigalo rápido o traiga al teniente aquí al frente y al centro ahora mismo, gracias–.

–Don Jorge–, sonrió el sargento.

–No me vengas Don Jorgeando– George se inclinó sobre el mostrador plantando su dedo índice en medio en la complicada bitácora de garabatos sin sentido del sargento. –Saca tu trasero de culero de ovejas de ese asiento y ve por tu jefe, tráelo aquí delante de mí en los próximos quince segundos o estarás hasta nuevo aviso golpeando el pavimento en Limón por el resto de tu miserable carrera de dos tejitas. ¿Me entiendes, sargento? —

No hay muchos lugares en el mundo donde puedas hablarle así a un policía y salirte con la tuya, y Puerto Jiménez no es uno de ellos. Reflexioné sobre mi involuntaria participación en la humillación del sargento y me marché, pero no antes de que fuera demasiado tarde. George murió a los dos meses, pero el sargento siguió escribiendo anotaciones incomprensibles durante cuatro años más desde ese mismo puesto antes de que lo transfirieran para no volver jamás. En esos cuatro años no hubo ni una sola vez que nuestras miradas se cruzaran sin que ambos recordáramos al pequeño George abusando de él con humillante determinación. Siempre supe que, en un callejón oscuro, sin consecuencias y con los cojones un poco más grandes de los que probablemente blandía, el Sargento seguramente me habría matado de un disparo para librarse del único testigo de su abofeteo, a manos de un enfermo terminal de 40 kilos que no tuvo la fuerza para levantar nada más pesado que su bicicleta, pero sí una fuerza de voluntad mayor que la que el Sargento habría reunido incluso en la cúspide de su juventud y vigor años atrás. Puede que suene melodramático y exagerado, pero sin duda así me pareció siempre, y no me entristeció demasiado cuando un día el viejo Sargento ya no estaba en el pueblo, reemplazado por una Sargento amable, con quien siempre he sido cordial y no he fallado en llevarme bien.

–A ver qué puedo hacer– el sargento alzó la vista hacia los firmes ojos negros de George.

–Lo que sea que tengas contra él, debe ser bastante bueno– dije después de que el sargento echara para atrás las órdenes de George.

–Sabes que tenía que hacerlo, Jackie– George me dirigió sus ojos insondables. –Tu viejo estaba loco, pero no te voy a decir nada que no sepas ya. — Hizo una pausa para impresionar, con la mirada fija. –Lo supiste primero y antes que nadie, podrías al menos haber dado una advertencia, pero no lo hiciste, Jack, así es como la gente sin recursos reacciona a los acontecimientos que escapan a su control. Te repito, no te voy a decir nada que no sepas ya. —

Me miró y sonrió, pero sus ojos se enfocaron a través de mí, a una gran distancia donde parecía observar el desarrollo de acontecimientos ocultos, nostálgico al ser testigo de una historia y un destino que otros no tenían la misma carga de observar.

–En fin, le doy todos los golpes. Finjo golpearlo, pero nunca lo hice, en realidad. Grito y lo maldigo por sus cobardes torturadores que pagaban mi salario…– George rio entre dientes y, por un instante, un brillo familiar reemplazó la negrura vacía que habitaba en sus ojos para rememorar brevemente los tiempos de camaradería antes de la locura, antes de las traiciones, antes del anochecer y la fragmentación de nuestro pequeño y unido círculo de borrachos felices y malhechores despreocupados. El brillo se desvaneció en una sonrisa pícara cuando los sonidos en las sombras del pasillo de la comisaría delataron el movimiento hacia las metas puestas en marcha y el negro vacío se instaló de nuevo en su mirada. –Aun así, Chaco, lamento haber sido parte de la desesperación de esos cabrones. Quiero que le digas a tu padre de mi parte cuando lo veas que realmente lo siento. –

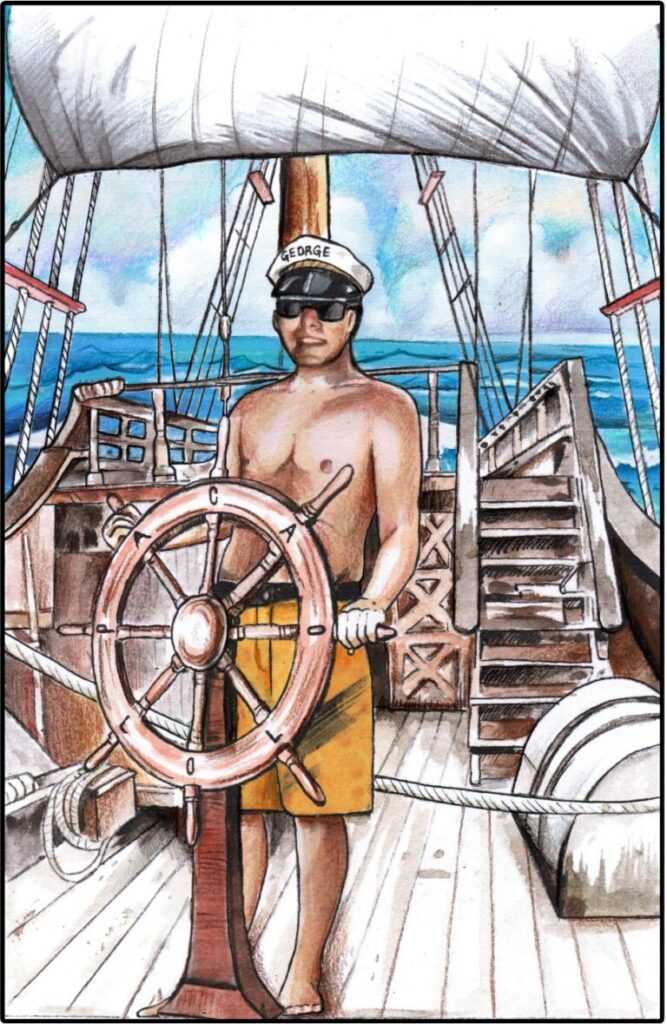

George estaba sin camisa y vestía un traje de baño de surf. Llevaba puesto su gorra de capitán, se la quitó y se lo pasó por la barriga, donde había hubo un pequeño rollo de grasa, y que ahora estaba hundido hacia adentro solo como los huecos de sus mejillas y las cuencas negras de sus ojos. Su gorra de capitán era auténtica, a diferencia de los que adornaban cualquier cabeza a cincuenta kilómetros de donde el sol caía sobre nosotros ese día. Las lapas, apareadas para toda la vida, desgranaban almendras y reían entre dientes desde las hojas ondulantes de los altos árboles, mientras mi frente se enfriaba bajo la evaporación del sudor y el susurro de una noche hambrienta se elevaba con la brisa de la tarde que serpenteaba por la calle principal, mientras borrachos desmayados se acercaban para sentarse sedientos en las aceras sucias, bajo el parloteo de las voces del pueblo que subían y bajaban por la pista en un recorrido musical por el pueblo.

El teniente marchaba por el oscuro pasillo hacia la luz con el hombre al que llamaban Zanate, al que llamábamos Sombra, con su verdadero nombre: Randall Simon, cuyos pies descalzos hacían un ruido sordo al pasar por el suelo de baldosas, bajo el murmullo susurrante de un ventilador de techo que forcejeaba y el vergonzoso susurro de su ridícula falda, George me dio la espalda con un guiño para armarse de valor ante el teniente, más formidable por ligas que el sargento. George llamaba a la mecha pakalolo y decía que la batería de Keith Moon era como el sonido de sus nalgas al agitarse tras un buen pedo después de comer en el restaurante Carolina, pero que la Orquesta de la Luz Eléctrica era el coro del Arcángel Gabriel resonando a través de la refracción celestial del legendario telescopio Hubble. Le gustaba decir que Dios era la anticipación del mordisco del siguiente trago de ron Myer y el Diablo la abrasadora quemadura tras un buen doble puro, y que ni los cristianos ni judíos nunca lograrían dominar a hombres de verdad sin otra vida que esperar y sin nada que perder salvo la vergüenza y el miedo, y que quienes quisieran discutirlo que por favor formaran una larga fila para besarle los granos de su indiferente culo. Aunque nunca había tenido una chica desde que lo conocí, lo hizo en la etapa final, no tanto, creo, para ayudarlo a sobrellevar su muerte, sino supongo que, para engendrar descendencia, me impactó lo joven y hermosa que era. George tenía cuarenta y tantos años y no tenía nada que mirar incluso antes de que el cáncer lo atacara y nunca antes ni tuvo un mingitorio para orinar, pero supongo que esa boca suya hizo la diferencia, y quince años después, su sangre vive aun en la niña que nació de esa unión cinco meses después de su muerte.

–Un regalo para ti, — emergió el teniente de entre las sombras tras el gringo con el torso desnudo para sonreírle a George y declamar.

–Mantendremos la ilusión juntos– frunció George el ceño, forzando una mueca de sonrisa.

–¿No es eso lo que se espera de nosotros? —

–Dile a tu amigo que deje sus juguetes en la caja. — El teniente le devolvió el cuchillo al supuesto excomando, quien se estaba poniendo las botas y tuvo la presencia de ánimo para actuar con el ceño fruncido y desconcertado, casi sin hablar. Envainó el arma blanca y volvió a concentrarse en los cordones de sus botas.

–¿Y si su caja de juguetes es la cavidad abdominal de uno de sus oficiales, teniente? Quizás el sargento Esquivel…– Se giró para guiñar un ojo y culminar su humillación al ceñudo agente del orden.

–Yo no matar policías– dijo Sombra obedientemente en un español vacilante, arrodillándose mientras sus perros lo rodeaban, saltando y lamiendo. –Yo matar solo gente mala– frunció el ceño, simulando una puñalada que Apolo dos semanas después tendría amplio margen para burlarse y ridiculizar.

–Gracias por llamar a George– me dijo Sombra. –Y gracias, George, por venir. —

–No me des las gracias– George le devolvió la mirada; –Vete a casa; hablaremos después– Sombra levantó una ceja hacia mí y giró hacia el sur mientras George encontraba el pedal hacia el norte se detuvo para frenar y dar una vuelta con la bici en medio de la calle para mirarme.

–Tu papá está aquí, voy a emborracharme con él y a reírme, burlarnos de los problemas– dijo, tocando la gorra de capitán para que le cayera con desenfadado. –Pero tú, Chaco, eres de otra pasta, no me sirves para nada, ¿sabes? —

Supuse que sí y no le reproché su observación.

–Digo que nos vemos luego, pero tú y yo somos ateos y yo, muero pronto, demasiado pronto, no creo que te vuelva a ver, con un poco de suerte– se lamió el dedo índice y lo levantó en el aire, –probablemente tampoco tendré motivos para volver a pensar en ti. Así que, adiós, Chaco. — Me guiñó un ojo. — dile adiós a tu padre de parte del viejo Georgie Boy.—

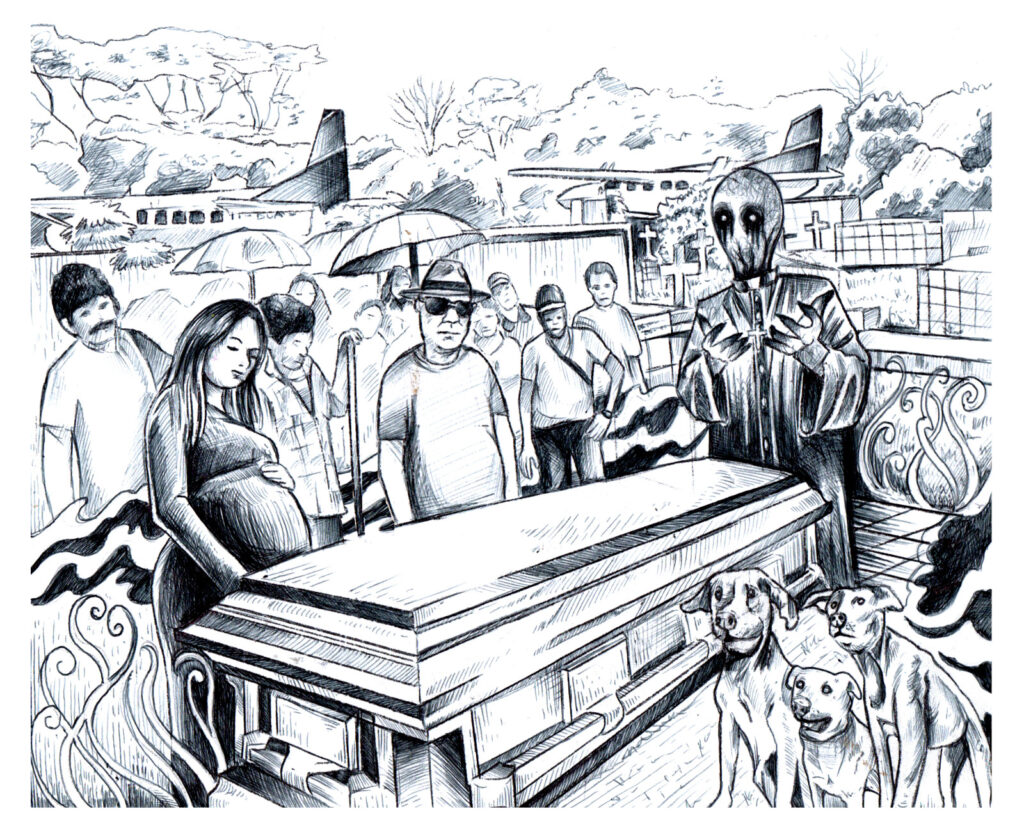

Contándome al sacerdote y a mí, éramos dieciocho los presentes en el funeral de George, que se celebró bajo un sol abrasador de agosto. Ana María ya empezaba a notarse con la niña que nacería a principios de enero y que, por insistencia de George en su último momento, se llamaría Mariluna Paz. Quizás fui el único que puso los ojos en blanco durante el servicio católico, que Ana María había proclamado esencial, para que el alma del querido George tuviera la más mínima posibilidad de evitar la condenación eterna, por eso el sacerdote estaba allí para guiarnos en nuestro camino por el valle. En cuanto al destino eterno de Sombra, no tendría la misma suerte; nadie apareció del extranjero para reclamar su cuerpo, y mientras Apolo se acomodaba en la primera semana de su condena de seis meses de prisión preventiva, un tal Randall Simon fue incinerado en la morgue de Alajuela; sus cenizas se sumaron al montón colectivo de los no reclamados, lloradas solo por tres zanates que finalmente rompieron filas en el paraíso para buscar su fortuna por méritos individuales. Me di el lujo de una pinta de Myer’s en la nueva licorera, anticipando mi pequeña ceremonia privada. Después de que la multitud fúnebre se dispersara, caminé por la calle junto a la pista de aterrizaje y me acomodé en las raíces de un cocotero en la playa del Club Náutico. Ofrecí un pequeño velorio no solo para George, sino también por los buenos tiempos de Puerto Jiménez, ahora reducidos a polvo bajo la elevación de una pista de aterrizaje pavimentada, un supermercado enorme, el primer cibercafé del pueblo, el muelle de Crocodile Bay y un sinfín de otros adornos de la inevitable invasión de la modernidad. Celebré a Dios y al Diablo en el ciclo completo de las golondrinas que me llevaron al fondo de la botella en nombre de George y tiré el contenido vacío a la papelera del Bar La Purruja mientras avanzaba a trompicones por el paseo marítimo hacia el muelle. La marea estaba a media altura y, en llamas, me raspé la barriga con el fondo al zambullirme para despejarme y apagar el fuego. Bajo el agua, miré los rasguños en mi abdomen y deseé que los tiburones captaran el olor para poder arrancarles los ojos y alimentar con la mano a las pequeñas barracudas que revoloteaban por las aguas poco profundas. Pero ninguna apareció, así que salí del agua, me tumbé en las tablas de madera y me dormí bajo un sol suave mientras las nubes se acumulaban desde el oeste, presagiando la lluvia de la tarde.

A Walk through the Valley